상인들 외면… 매출 10% 안돼

재래시장 상품권이 지방자치단체와 기업체의 대량 구매에 의존한 채 여전히 겉돌고 있다. 재래시장 상인들의 상품권 기피풍조도 수그러들지 않아 상인과 서민들로부터 동시에 외면받는 형국이다.

중소기업청 등에 따르면 재래시장 상품권은 지역경제 활성화를 위해 1999년 경남 진해중앙시장 상품권이 첫선을 보인 이래 지난 2월 말까지 83종 3159억원어치가 발행됐다. 이 가운데 77.5%인 2449억원어치가 팔렸다. 상품권이 재래시장의 전체 매출에서 차지하는 비율은 10%도 채 안 되는 것으로 추정된다.

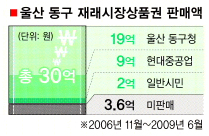

재래시장 상품권의 가장 큰 문제는 판매가 시민들에게 이뤄지는 것이 아니라 주로 공공기관과 대기업에 의존하고 있다는 점이다. 실제로 2006년 11월 발행을 시작한 울산 ‘동구사랑상품권’은 지난 6월 말 현재 전체 판매액 30억원 가운데 93%가량(28억원)을 동구청과 현대중공업 등이 사들였다.

상품권이 비교적 잘 정착됐다는 충북도 대부분 관공서가 구매하고 있다. 충북도와 시·군은 매월 상품권 구매운동을 벌여 공직자 90%가 참여하고 있다.

그러나 공무원들의 참여는 ‘자율로 위장된 강제 할당’이란 지적이 적지 않다.

신창락 상지영서대 유통경영과 교수는 “재래시장 상품권이 활성화되려면 공공기관과 기업체 의존에서 벗어나 고객들이 살 수 있도록 구매력을 높여 주는 것이 급선무”라고 조언했다.

상인들로부터 환영받지 못하는 것도 문제다. 삼품권이 현금으로 교환하기 불편하고, 수수료가 부담된다는 이유에서다. 윤성호 경남개발연구원 연구기획실장은 “상인들이 상품권에 대해 현금과 같은 확신이 없고 환전 등 이용에 불편을 느끼고 있다.”며 “상인연합회나 시장 주변 금융권이 환전업무를 대행하면 활성화에 도움이 될 것”이라고 말했다.

이런 상황에서 중기청이 이날 새마을금고를 통해 전국 재래시장 600여곳에서 쓸 수 있는 ‘전통시장 온누리 상품권’ 130만장(100억원어치)을 발행해 시작부터 논란거리가 되고 있다. 중기청은 상품권의 사용 범위를 넓히고 선물용의 가치를 높이는 등 소비자들의 구매력을 향상시켰다고 밝혔다. 반면 지자체와 일부 시장은 지역 자금의 역외유출뿐 아니라 경쟁력 없는 소규모 시장을 더욱 어렵게 만들 것이라고 맞서고 있다. 일부 지자체는 온누리 상품권의 지역 유통을 차단하겠다는 등 강경 입장을 취하고 있어 결과가 주목된다.

울산 박정훈·청주 남인우기자 jhp@seoul.co.kr

2009-07-21 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지