권위문화 타파… 정치투쟁 집착

“나는 아직 전교조를 사랑합니다.” 부산 A중학교 교사 박모(36)씨가 교직을 택한 건 20년 전 기억 때문이다. 무지막지한 폭력이 일상이던 고등학교 시절이었다. 첫날부터 모든 게 꼬였다. 이사장 훈화가 지겨워 장난치던 박 교사는 한시간을 내리 두들겨 맞았다. 대걸레 3~4개가 부러지고 나서야 폭력은 그쳤다. 이미 엉덩이는 피떡으로 변해 있었다. 그런 박 교사는 하필 가난했다. 수업료 납부는 매번 제때를 넘겼다. “또 너냐.” 선생님의 말은 어린 박 교사의 자존심을 다치게 했다. 엇나가던 그는 학교 대신 거리를 배회했다. 어느날 저녁, 특별활동 신문반 선생님이 집 앞에 서 있었다. 선생님은 말 없이 국수 한그릇을 산 뒤 어깨를 두들겼다. 그뿐이었다. 그러나 박 교사는 이날 선생님이 되기를 결심했다. “나를 찾아온 저 선생님처럼…” 그 선생님은 전국교직원노동조합 교사였다.

위기는 어디서부터 시작됐을까. 전교조 8대 위원장이었던 이부영 서울시 교육위원은 “시대 변화를 따라가지 못한 게 원인”이라고 진단했다. 이 위원은 “창립 첫해 1527명의 교사가 파면·해임되면서도 여론의 지지를 얻을 수 있었던 건 당시 시대가 요구했던 참교육 의제를 적절히 제시했기 때문”이라고 했다. 그러나 전교조는 1999년 합법화 이후 교육행정정보시스템(NEIS), 교원평가제 등을 둘러싸고 정부와 지속적으로 충돌하면서 교육보다는 정치 투쟁에 집착한다는 이미지가 굳어졌다.

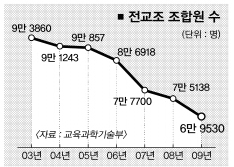

1세대 전교조인 이왕길 전 인천지부장은 “명분과 원칙에서 어긋남이 없었지만 학부모·대중이 뭘 원하는지 성찰하고 함께 하는 부분에서는 소홀했던 걸로 보인다.”고 했다. 다수 전교조 교사들도 “NEIS 투쟁에 집착하면서 당시 학생들에게 직접 영향을 미치는 7차 교육과정개편 등에는 제대로 대응을 못했다.”고 털어 놨다. 한 전교조 관계자는 “합법화 이후 조합원 수가 급격하게 늘었는데 이때 다양한 성향의 교사들이 한꺼번에 들어오면서 초창기 참교육 이념이 많이 희석됐다.”고 했다.

내부 소통의 부재도 원인으로 꼽혔다. 전교조 1세대 김민곤 전 부위원장은 “초창기 정신이 충분히 공유되지 못하고 외형만 성장하면서 조직원들 사이에 괴리감이 나타나기 시작했다.”고 지적했다. 이 전 인천지부장도 “연이어 터지는 큰 이슈들에 매달리다 보니 조합원들의 작은 목소리에 귀기울이지 못했다.”고 했다.

진보신당 송경원 연구원은 “새 시대에 맞는 새 패러다임을 찾아 먼저 제시하고 활동하는 모습이 필요하다.”고 했다. 그러면서 “예를 들어 저소득층 학생들은 사교육비 면에서 불공정 경쟁을 해야 하는데 이런 아이들을 위한 공부방을 만든다든지 피부에 와닿는 정책이 필요하다.”고 했다.

박창규기자 nada@seoul.co.kr

2009-05-28 11면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지