м „л¬ёк°Җл“ӨмқҖ мқҙ к°ҷмқҖ нҳ„мғҒмқҳ к·јліём—җ м–‘мӢ¬мқ„ м ҖлІ„лҰ° лҢҖн•ҷмқҙ мһҲлӢӨкі м§Җм Ғн•ңлӢӨ. л…јл¬ёмқ„ н‘ңм Ҳн•ҳкұ°лӮҳ мЎ°мһ‘н•ҳлҠ” мӮ¬лһҢм—җкІҢ 1м°Ём Ғмқё мұ…мһ„мқҙ мһҲм§Җл§Ң мқҙлҘј л°©м№ҳн•ҳлҠ” лҢҖн•ҷл“Өмқҙ лҚ” л¬ём ңлқјлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

м—°м„ёлҢҖ м—°кө¬мңӨлҰ¬мЎ°мӮ¬мң„мӣҗмһҘмқё мқҙмӣҗмҡ© көҗмҲҳлҠ” 28мқј вҖңн•ҷмң„лҘј л°ӣмңјл©ҙм„ң н‘ңм ҲмқҙлӮҳ м—°кө¬мңӨлҰ¬, мһҗкё° н‘ңм Ҳ л“ұмқҳ л¶Җм • н–үмң„к°Җ м–ҙл–Ө кұҙм§Җ көҗмңЎмЎ°м°Ё л°ӣм§Җ лӘ»н•ң кІҢ к·јліём Ғмқё л¬ём ңвҖқлқјкі м§Җм Ғн–ҲлӢӨ. м—°кө¬мңӨлҰ¬ көҗмңЎ м „л¬ёк°ҖлЎң кјҪнһҲлҠ” н•ң лҢҖн•ҷкөҗмҲҳлҠ” вҖңн•ңкөӯ лҢҖн•ҷм—җлҠ” мңӨлҰ¬, кІҖмҰқ, мұ…мһ„ л“ұ л…јл¬ёкіј н•ҷмң„к°Җ мЎҙмһ¬н•ҳлҸ„лЎқ н•ҳлҠ” 3к°Җм§Җ к°Җм№ҳк°Җ мӢӨмў…лҸј мһҲлӢӨвҖқкі к°•мЎ°н–ҲлӢӨ.

н•ңкөӯ лҢҖн•ҷм—җлҠ” м—°кө¬мңӨлҰ¬ көҗмңЎмқҙ м—ҶлӢӨ. л¬ён—Ңм •ліҙмІҳлҰ¬кё°м—… л¬ҙн•ҳмң к°Җ мЎ°мӮ¬н•ң мһҗлЈҢм—җ л”°лҘҙл©ҙ көӯлӮҙ лҢҖн•ҷмғқ 1013лӘ…мқ„ м„Өл¬ёмЎ°мӮ¬н•ң кІ°кіј, 97%лҠ” вҖңн•ҷкөҗм—җм„ң н‘ңм Ҳкіј мқёмҡ©м—җ лҢҖн•ң көҗмңЎмқ„ л°ӣмқҖ м Ғмқҙ м—ҶлӢӨвҖқкі лӢөн–ҲлӢӨ. 82%лҠ” н‘ңм Ҳкіј мқёмҡ©мқҳ м°Ёмқҙм җмЎ°м°Ё лӘЁлҘҙкі мһҲлӢӨ. мқҙлҹ° н’ҚнҶ лҠ” м„қВ·л°•мӮ¬ кіјм •м—җм„ңлҸ„ мқҙм–ҙ진лӢӨ. көҗмҲҳлҠ” мңӨлҰ¬ лҢҖмӢ вҖҳмһ‘м„ұлІ•вҖҷкіј вҖҳмЈјм ңвҖҷл§Ңмқ„ к°ҖлҘҙм№ңлӢӨ.

н•ңкөӯм—°кө¬мһ¬лӢЁ кҙҖкі„мһҗлҠ” вҖңмғҒлӢ№мҲҳ көҗмҲҳл“Өмқҙ м§ҒмһҘ мқјкіј н•ҷм—…мқ„ лі‘н–үн•ҳлҠ” н•ҷмғқл“Өм—җ лҢҖн•ҙм„ңлҠ” вҖҳн•ҷл¬ён• мӮ¬лһҢлҸ„ м•„лӢҢлҚ°вҖҷлқјлҠ” мғқк°Ғмқ„ к°–кі мһҲлӢӨвҖқл©ҙм„ң вҖңл…јл¬ё м§ҖлҸ„ м—ӯмӢң нҶөкіјмқҳлЎҖлЎң м—¬кёҙлӢӨвҖқкі л§җн–ҲлӢӨ.

л…јл¬ём—җ лҢҖн•ң вҖҳкІҖмҰқвҖҷлҸ„ м—ҶлӢӨ. н‘ңм Ҳ кІҖмғү мӢңмҠӨн…ңмқҙлӮҳ м°ёкі л¬ён—Ң кІҖнҶ лҠ” л…јл¬ёмқ„ мһ‘м„ұн•ҳлҠ” н•ҷмғқм—җкІҢ м „м ҒмңјлЎң л§ЎкёҙлӢӨ. вҖңм–ҙл ЁнһҲ мһҳн•ҙ мҷ”кІ лҠҗлғҗвҖқлҠ” м•Ҳмқҙн•ң нғңлҸ„к°Җ л§Ңм—°н•ҙ мһҲлӢӨ. к°ҒмЈјмҷҖ м°ёкі л¬ён—Ңмқҙ л§Һкё°л§Ң н•ҳл©ҙ л¬ҙмӮ¬нҶөкіјлӢӨ. көҗмңЎкіј кІҖмҰқмқ„ лӣ°м–ҙл„ҳмқҖ лҢҖн•ҷкіј көҗмҲҳк°Җ мұ…мһ„к°җмқҙ мһҲмқ„ лҰ¬ м—ҶлӢӨ. н‘ңм Ҳ мӮ¬кұҙмқҙ н„°м ёлҸ„ м—°кө¬мңӨлҰ¬мң„мӣҗнҡҢлҠ” лӮҙл¶Җм ҒмңјлЎң м—ҙкі мЎ°мҡ©нһҲ 묻기 л°”мҒҳлӢӨ. м§ҖлҸ„ көҗмҲҳм—җ лҢҖн•ң мЎ°мӮ¬мЎ°м°Ё мғқлһөлҗҳкё° мқјм‘ӨлӢӨ. м—°кө¬мңӨлҰ¬ кҙҖл Ё көҗмңЎмқ„ л§Ўкі мһҲлҠ” н•ң кҙҖкі„мһҗлҠ” вҖңн•ҷмң„ л…јл¬ё н‘ңм Ҳкіј кҙҖл Ён•ҙ м§ҖлҸ„ көҗмҲҳк°Җ 징계лҘј л°ӣм•ҳлӢӨлҠ” м–ҳкё°лҠ” л“Өм–ҙ ліё м Ғмқҙ м—ҶлӢӨвҖқкі л§җн–ҲлӢӨ.

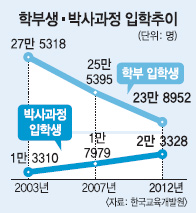

н•ҷл¬ёмқ„ мЎҙмӨ‘н•ҙм•ј н• м–‘мӢ¬мқ„ м ҖлІ„лҰ° лҢҖн•ҷл“ӨмқҖ вҖҳн•ҷмң„ нҢҗл§ӨвҖҷм—җ нҳҲм•Ҳмқҙ лҸј мһҲлӢӨ. л°•мӮ¬кіјм • мһ…н•ҷмғқмқҖ 2000л…„ 1л§Ң 1705лӘ…м—җм„ң м§ҖлӮңн•ҙ 2л§Ң 3328лӘ…к№Ңм§Җ лҠҳм—ҲлӢӨ. н•ҷкё°лӢ№ 300л§Ң~400л§Ңмӣҗм—җ мқҙлҘҙлҠ” л“ұлЎқкёҲмқҖ кі мҠӨлһҖнһҲ лҢҖн•ҷ мҲҳмһ…мқҙ лҗңлӢӨ. лҚ” л§ҺмқҖ мһ…н•ҷмғқмқ„ лҒҢм–ҙлӘЁмңјкё° мң„н•ҙ н•ҷмң„ кіјм • мһҗмІҙлҘј л§Ңл“Өм–ҙ лӮҙлҠ” кІҪмҡ°лҸ„ н—ҲлӢӨн•ҳлӢӨ. м„ңмҡё лӘЁ лҢҖн•ҷ көҗмҲҳлҠ” вҖңнҠ№мҲҳлҢҖн•ҷмӣҗмқҳ кІҪмҡ°м—җлҠ” м–ёлЎ мқё, кі мң„ кіөм§Ғмһҗ л“ұмқ„ кіөм§ңлЎң лҒјмӣҢ л„Јм–ҙ мӮ¬лһҢмқ„ лӘЁмңјкё°лҸ„ н•ңлӢӨвҖқл©ҙм„ң вҖңмҲҳмӢӯлӘ…мқҙ н•ңкәјлІҲм—җ мһ…н•ҷн•ҳлҠ”лҚ° л¬ҙмҠЁ л…јл¬ё көҗмңЎмқ„ н•ҳкі мӢ¬мӮ¬лҘј н•ҳкІ лҠҗлғҗвҖқкі л§җн–ҲлӢӨ.

л°•кұҙнҳ• кё°мһҗ kitsch@seoul.co.kr

2013-03-29 1л©ҙ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ