“비중 확대” 주문에 은행들 편법 366~371일짜리 2년새 4배↑

‘무늬만 중장기’인 외화자금 차입이 크게 늘고 있다. 장기와 단기를 구분하는 기준이 1년(365일)인 점을 교묘하게 이용한 만기 366~371일짜리 외채 규모가 최근 2년 새 4배 이상 급증했다. 지난해 글로벌 금융위기로 외화 건전성 감독을 강화한 금융당국이 “장기 외채 비중을 늘리라.”고 주문하자 은행들이 ‘눈 가리고 아웅’ 식의 편법을 동원하고 있기 때문이다. 365일에 짧게는 하루, 길게는 6일을 더 보탠 이 차입금은 사실상 단기 외채이지만 통계상으로는 엄연히 장기 외채로 분류된다. 때문에 외화 건전성 통계의 착시현상을 우려하는 목소리가 나온다.

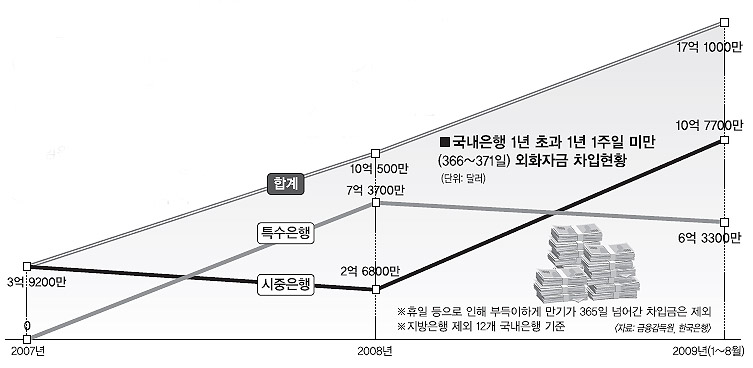

7일 국회 기획재정위원회 소속 백재현 민주당 의원이 금융감독원과 한국은행에서 제출받은 국정감사 자료에 따르면 지방은행을 뺀 국내 12개 은행(시중은행+특수은행)의 366~371일짜리 외화차입금 규모는 올 들어 8월까지 17억 1000만달러로 집계됐다. 지난해 연간 규모(13억 300만달러)를 이미 넘어섰다. 작년은 2월이 29일로 끝나는 윤년이었던 탓에 이례적으로 2007년과 2008년에 걸쳐 366일물 발행이 많았던 점을 감안하면 올해 증가세가 더 가파르다.

윤년 외에도 채권 만기일이 토·일요일이나 공휴일과 겹치면 부득이하게 만기를 하루이틀 늘려 잡는 경우가 있다. 이런 경우를 제외하고 보면 ‘무늬만 장기채’의 실상이 더 극명하게 드러난다. 윤년·휴일 등의 부득이한 경우를 뺀 366~371일물 외채 규모는 2007년 3억 9200만달러에서 2009년 1~8월 17억 1000만달러로 2년도 채 안돼 4.36배나 늘었다.

편법 동원에는 국책은행도 예외가 아니었다. 국책은행의 무늬만 장기채는 2007년 4000만달러에서 지난해 8억 2300만달러로 급격히 불었다.

문제는 외화 건전성 통계를 왜곡할 우려가 있다는 점이다. 올 상반기 은행들의 중장기 차입액 140억 2000만달러 가운데 366~371일짜리는 14억 6300만달러로 전체의 10.4%를 차지한다. 중장기 외채로 분류한 10건 중 1건은 실제 단기 외채라는 얘기다.

●“장단기 기준 세분 감독 강화해야”

금감원은 올 연말까지 은행들에 중장기 외채 대비 전체 차입금 비율을 110%까지 끌어올리라고 이미 권고한 상태다.

권영준 경희대 경영대학 교수는 “은행들이 정부의 눈치를 살펴 장기외채를 끌어왔다고 발표하지만 발표한 지 일주일만 지나면 장기가 단기 외채로 둔갑한다.”면서 “외채 건전성을 실제보다 좋게 보이는 착시현상을 일으킬 수 있다.”고 지적했다. 이에 대해 한 시중은행 자금담당 임원은 “정부는 장기채 비중을 늘리라고 하고, 시장은 향후 금리 상승을 예상해 단기채를 선호하니 어쩔 수 없지 않으냐.”고 털어놓았다.

전문가들은 장기 외채 관리기준을 좀 더 세분하고 감독을 강화해야 한다고 지적한다. 송준혁 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “채권 만기는 금리와 연결되는 문제라 특정기준을 정하면 해당 기준에 몰리기 마련”이라면서 “기준을 지금처럼 연(年)이 아닌 일(日) 등으로 좀 더 세분해 계단식으로 적용하고 관리 감독을 강화할 필요가 있다.”고 조언했다. 이어 “무늬만 장기채의 규모가 크게 우려할 정도는 아니지만 정부가 지나치게 장기채 비중 확대를 주문하면 높아지는 금리 부담으로 인해 불필요한 외화 낭비를 초래할 수도 있다.”고 덧붙였다.

정작 금융당국은 무책임한 태도다. 금감원 관계자는 “기준을 바꾸더라도 해당 기준만 넘고 보자는 식의 편법은 계속될 것”이라면서 “현재로서는 (편법을) 막을 방법이 없다.”고 말했다.

유영규기자 whoami@seoul.co.kr

2009-10-08 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지