강희정 서강대 동아연구소 교수

묵을 이용해 핵심을 간략하게 표현한 그림을 선종화라고 하는데, 보통 선승들이 그린 그림이라고 알려졌다. 이 ‘여섯 개의 감’ 역시 대표적인 선종화다. 남종선은 죽비로 내려치듯 번개 같은 깨달음을 얻는 것을 중시한다. 선종화는 남종선처럼 군더더기 없이 간략하고 명료하다.

남종선과 달리 북종선은 근면, 성실하게 경전을 읽고 수행을 함으로써 깨달음을 얻을 수 있다고 여겼다. 이는 보통 화가들이 오랫동안 화법을 익히고 공부하는 것에 비유될 만하다. 반면 어느 날 갑자기 깨우침을 얻을 수 있다고 보는 남종선에 입각한 선종화가들은 그림 그리는 법을 따로 배우지 않고, 지극히 간단한 붓놀림으로 기존 그림의 문법을 무시한 그림을 그렸다. 필치가 간략하다고 해서 이런 그림을 감필화(減筆畵)라 부르기도 한다.

위키미디어 커먼스 제공

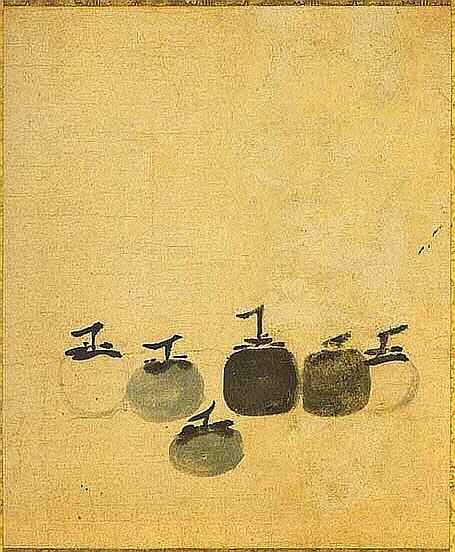

목계, ‘여섯 개의 감’, 13세기, 일본 대덕사.

위키미디어 커먼스 제공

위키미디어 커먼스 제공

그러다 보니 선종화의 소재는 불교나 도교의 보살이나 도사 같은 인물들이 중심이 된다. 선종 산수화도 있지만 흔하진 않다. 남송의 선종 승려로 알려진 목계의 ‘여섯 개의 감’은 이런 선종화의 성격을 잘 드러낸다.

무엇보다 배경에 아무것도 없다. 감나무가 탐스럽게 열린 뜰인지, 선사의 방인지 혹은 누군가를 접대하는 곳인지 특정한 장소를 지정하는 아무런 장치도 없다. 감만 오롯이 놓여 있을 뿐이다. 어디서 딴 감인지 몰라도 오직 천지에 감만 있으니 우리는 오직 감에만 집중하게 된다. 여섯 개의 감과 그걸 보고 있는 우리는 모두 실존하는 존재로서 동등하다. 존재에 대한 고민, 시작도 끝도 없는 실존적 고민을 정면으로 마주 보게 한다.

목계의 탁월한 재능은 먹의 사용에 있다. 이 그림은 먹의 농담만을 이용해 감의 둥근 입체감을 살렸다. 가장 짙은 먹으로 그린 감을 중심으로 그보다 옅은 먹으로 그린 감들을 좌우에 배치했다. 제일 끝의 하얀 감을 빼면 윤곽선이 따로 없다. 진하고 흐린 먹의 농담이 절묘해 아무 배경이 없는데도 미묘하게 다른 감의 크기와 배치에서 묘한 공간감이 느껴진다. 짧지만 진한 선으로 비스듬하게 그린 감꼭지와 함께 말이다. 얼핏 보면 현대의 미니멀리즘 그림이라고 해도 이상하지 않을 일이다.

목계의 13세기처럼 지금도 감은 그렇게 익는다. 저 중에 어떤 감은 떫고, 또 어떤 감은 달고, 저마다 맛도 때깔도 다를 것이다. 존재라는 게 그렇듯이. 그래도 예나 제나 결실의 계절은 어김없고, 감은 익는다. 어떤 감이 되고 싶은가.

2022-10-17 26면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지