총각김치. 픽사베이 제공

빨간 김칫소가 먹음직스럽게 완성되고 버무리기에 들어간다. 배춧잎을 한장씩 들어 사이마다 소를 채우고 남은 양념을 쓸어주듯 발랐다. 총각무는 양념을 묻혀 잘 버무린다.

지난 주말, 경기도 수원에 사는 박씨(32)는 태어나서 처음으로 김장을 했다.

그는 총각무를 버무리던 중 “총각김치는 왜 이름이 ‘총각김치’일까?”, “‘총각김치’는 있는데 왜 ‘처녀김치’는 없지?”등의 궁금증이 생겼다.

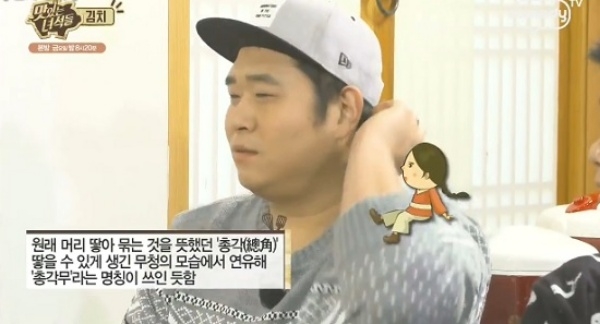

총각무. ‘무가 마치 총각의 동여맨 머리와 같은 모양’을 닮아서 유래한 말이다. MBN 캡처

‘총각(總角)’에서 한자인 ‘총(總)’은 지금은 ‘모두’라는 뜻의 ‘다 총’을 쓰지만, 원래는 ‘상투 짤 총(悤)’, ‘뿔 각(角)’으로 쓰였다. 각(角)은 ‘뿔 각’으로 뿔을 뜻한다.

과거 우리나라에서는 아이들이 머리를 양쪽으로 갈라 뿔 모양으로 동여맸다. 이 머리를 ‘총각’이라 했는데 총각 머리를 한 사람의 대부분은 장가가기 전의 남자였다.

이후 장가를 들면 비로소 정수리 위로 상투를 튼다.

‘떠꺼머리총각’이라는 말도 쓰는데, 이때의 ‘떠꺼머리’는 ‘장가들지 않은 총각이나 시집가지 않은 처녀가 갈게 땋아 늘인 긴 머리’를 이르는 말이다.

요즘은 ‘더부룩한 머리 모양의 총각’을 ‘더벅머리 총각’이라고도 부른다. 이러한 연유에서 생긴 말이 바로 ‘총각김치’이다.

총각김치. 픽사베이 제공

총각김치란 말도 여기에서 파생된 것이다. ‘해초류 청각으로 담근 김치’에서 변이 되었다는 설도 있다. 그러나 총각김치는 18세기 ‘증보산림경제’에 처음으로 나온다.

총각김치는 ‘알타리무’, ‘알타리김치’라고도 불린다.

하지만 ‘알타리’는 어원이 불명한 말이다. 다만 표준어규정 22항의 사례를 통해 규범언어에서는 알타리를 고유어로 보고 있음을 짐작할 뿐이다.

22항은 ‘고유어 계열의 단어가 생명력을 잃고 그에 대응하는 한자어 계열의 단어가 널리 쓰이면 한자어 계열의 단어를 표준어로 삼는다’고 했다.

알타리무는 밑에 알이 달린 것처럼 생겼다는 데서 ‘알달이-알다리-알타리’가 됐다는 설이 있으나 문헌적으로 확인된 것은 아니다.

총각김치, ‘무가 마치 총각의 동여맨 머리와 같은 모양’을 닮아서 유래한 말이다. ‘맛있는 녀석들’ 캡처

1988년 표준어 규정 개정 때 알타리무는 버리고 총각무를 표준으로 채택했다. 알타리무가 아닌 총각무를 선택했으니 알타리는 고유어, 총각무는 한자어로 본 셈이다.

총각김치(총각무)는 소화를 시키는데 탁월한 효능을 가지고 있는 것으로 전해진다.

무 즙에 있는 아밀라제·아미다제·글리코시다제 등의 효소가 있으며, 특히 아밀라제는 소화를 돕는 효과가 크다.

김순자 김치 명인은 “총각김치는 일반 무와 달리 총각무 특유의 아삭하고 단단한 식감을 자랑한다. 무청 또한 비타민, 철분 등이 많이 함유되어 있어 몸에 좋다”고 말했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![thumbnail - “영유 안 보내면 후회?” 이지혜 한마디에 ‘발끈’…맞는 말 아닌가요 [불꽃육아]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/02/11/SSC_20260211155549_N2.jpg.webp)

![thumbnail - 웃통 벗고 땀 흘리더니 ‘냉수마찰’…72세 장관의 건강 비결? [포착]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/02/19/SSC_20260219110607_N2.png.webp)