아내 성공 위해 자발적 가정행

#서울 강남구에서 보습학원을 운영하는 최모(33·여)씨의 가사 도우미는 남편이다. 3년 전까지만 해도 최씨 부부는 함께 학원 체인 3곳을 공동경영하는 맞벌이 가정이었다. 남편 장모(40)씨는 “사업 스트레스를 풀려고 그냥 몇달 쉬려고 했는데 내가 전업주부를 하는 편이 훨씬 낫더라.”면서 “아내의 사회생활을 밀어 주기로 했던 약속도 지킬 수 있고 일할 때 서로에게 짜증내던 것도 줄어 일석이조”라며 뿌듯해했다.

아내의 사회생활을 위해 자발적으로 살림을 전담하는 남편들이 늘고 있다. 이른바 ‘홈대디’ 전성시대다. ‘외조형 남편’으로도 불린다.

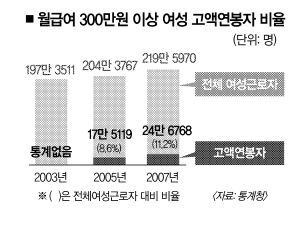

1일 통계청에 따르면 살림을 전담하는 남성은 2007년과 08년 각각 14만 3000명, 15만 1000명으로 집계됐다. 2003년 10만 6000명에 비해 40% 이상 늘어난 수치다.

홈대디의 등장은 IMF 외환위기 때 부쩍 늘었던 ‘셔터맨’과는 궤를 달리한다. 셔터맨이 무능한 실직자 남편의 전형이라면 홈대디는 부부의 성역할이 확장돼 평등한 가정을 일궈가는 모델로 받아들여지고 있다. 외국계 기업에서 컨설턴트로 일하는 안모(38)씨는 남편의 외조 덕을 톡톡히 봤다. 안씨가 미국에서 유학하던 시절 회사일을 접고 쫓아온 남편이 현지에서 가사와 육아를 맡았기 때문이다. 안씨는 “살림은 남편이 맡는 대신 내가 CEO자리까지 오르기로 약속했다.”면서 “내 경력에서 ‘천군만마’는 바로 집에 있는 남편이다.”고 자랑했다.

한국여성정책연구원 변화순 성평등실장은 “홈대디 현상은 일종의 진화된 가족전략”이라면서 “가족의 행복이라는 공식이 ‘남자의 성공 우선’에서 ‘부부 중 가능성이 높은 쪽’을 지원하는 방향으로 바뀌고 있다.”고 분석했다.

그러나 이같은 변화를 기존 가치관이나 제도가 따라잡지 못하는 문화지체 현상도 있다. 가부장적인 가치관이 엄존하는 상황에서 홈대디를 팔불출·무능력자로 낙인찍는 경우나 능력있는 아내에 위축돼 심지어 가정파탄으로 이어지는 경우가 대표적이다.

서울가정문제상담소 임채일 연구위원은 “공동육아에 대한 지원이나 가사노동의 가치를 평가하는데 인색한 제도가 문제”라고 지적했다. 한국가정법률상담소 박소현 상담위원도 “가족상담 프로그램 등 정부의 지원책은 물론 공교육 테두리 안에서 성역할을 공유하는 교육이 활성화돼야 한다.”고 조언했다.

이재연기자 oscal@seoul.co.kr

2009-07-02 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지