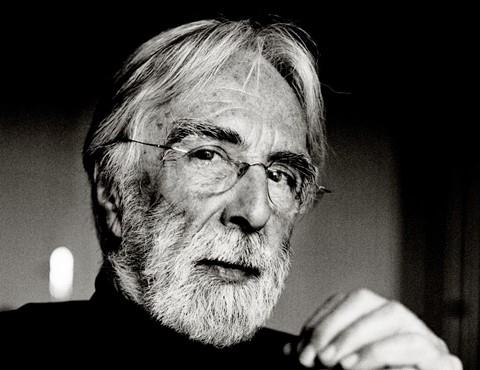

사생활이 거의 알려져 있지 않은 하네케 감독은 자신의 이름을 딴 다큐의 인터뷰에서조차 영화에 대해서만 이야기할 것을 요구한다. 이 까다로운 조건에 맞추기 위해 몽마외르 감독은 10년간 촬영 현장을 따라다니며 스케치한 장면과 그렇게 완성된 영화의 클립을 교차시키며 하네케 작품들의 실체에 조금씩 다가간다. 이러한 방식은 내레이션 없이도 하네케가 현장에서 발휘하는 창조성이 영화에 어떤 영향을 끼치는가를 잘 설명한다. 이 솔직한 다큐는 또한, 영화 작업에 대한 하네케의 진지함이 강박증적 완벽주의로 표출되는 모습을 여과 없이 보여주기도 하는데, 소문난 ‘통제광’으로서 그의 면모는 때론 살벌할 정도지만 그것이 결국 그의 영화를 특별하게 만드는 중요한 요소라는 점도 간과하지 않는다. 즉, 배우들과의 적극적인 소통, 구체적인 연기 지도, 작은 소품 하나까지 직접 세팅하는 세심함이 지금껏 하네케 영화의 높은 완성도를 유지해 온 원동력임이 영화 전반에 드러나고 있다.

하네케와 함께 작업했던 뮤즈들의 인터뷰는 그의 비범한 재능을 좀더 선명하게 드러내 준다. 가령, 이자벨 위페르는 그가 ‘배우들을 생각지 못한 경지로 이끌어 준다’고 했고, 같은 맥락에서 에마뉘엘 리바는 ‘한계 이상을 하는 것이 하네케의 강점’이라고 증언한다. 무엇보다 ‘얼굴의 움직임을 따라 카메라가 이동하며 가면을 벗은 인물의 민낯을 보여주는 방식’에서 잉마르 베리만 감독과의 유사점을 지적한 쥘리에트 비노슈의 평가는 음미해 볼 만하다. 하네케의 영화가 천착하는 다양한 ‘고통’이 그토록 생생하게 관객들에게 전달되는 것은 인물의 얼굴을 재현하는 방식에서 차별점을 가지기 때문이며, 이것은 베리만 영화의 한 특징과도 직결되기 때문이다.

70대 중반의 나이에도 청년 같은 에너지로 현장을 장악하는 거장의 모습은 인상적이다. 다음 작품에서도 세월을 따라 깊어진 혜안과 녹슬지 않는 지력의 조화를 기대해 본다. 15세 이상 관람가. 25일 개봉.

윤성은 영화평론가