в—Ҹм•„л°”нғҖ мқҙнӣ„ кё°лҢҖк°җ кёүмҰқвҖҰ кҙҖк°қ м җмң мңЁ 10л°° лҠҳм—Ҳм§Җл§Ң

мөңк·ј 3D мҳҒнҷ”мҷҖ кҙҖл Ёлҗң нҶөкі„ 추세лҘј ліҙл©ҙ мқҙм”Ёк°Җ лӮЁлӢ¬лҰ¬ л¶Ҳл§Ңмқҙ л§ҺмқҖ кІғмқҖ м•„лӢҳмқ„ м•Ң мҲҳ мһҲлӢӨ.

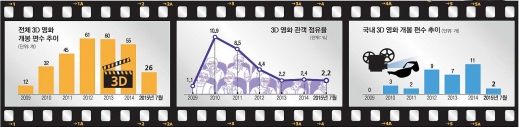

3D мҳҒнҷ”мқҳ мӢ кё°мӣҗмқҖ вҖҳм•„л°”нғҖвҖҷмҳҖлӢӨ. 2009л…„ м—°л§җ м „ м„ёкі„ к·№мһҘк°ҖлҘј м—ҙкҙ‘мқҳ лҸ„к°ҖлӢҲм—җ л№ лңЁлҰ° вҖҳм•„л°”нғҖвҖҷлҘј кё°м җмңјлЎң 3D мҳҒнҷ” мӢңмһҘ к·ңлӘЁлҠ” нҸӯл°ңм ҒмңјлЎң м„ұмһҘн•ңлӢӨ. 2009л…„ 12нҺём—җ л¶Ҳкіјн•ҳлҚҳ 3D мҳҒнҷ”лҠ” 2010л…„ 32нҺё, 2011л…„ 45нҺё, 2012л…„ 61нҺёмңјлЎң лҠҳм–ҙлӮңлӢӨ. к·ёлҹ¬лӢӨк°Җ 60нҺё(2013л…„), 55нҺё(2014л…„)мңјлЎң мЎ°кёҲм”© мӨ„м–ҙл“ӨлҚ”лӢҲ мҳ¬н•ҙлҠ” 7мӣ” л§җк№Ңм§Җ 26нҺём—җ к·ёміӨлӢӨ. м—°лҸ„лі„ кҙҖк°қм җмң мңЁмқ„ ліҙл©ҙ мҳҒнҷ”м ңмһ‘мӮ¬л“Өмқҳ 3D мҳҒнҷ” м ңмһ‘ л°”лһҢмқҙ мЈјм¶Өн•ҙ진 мқҙмң лҘј м§җмһ‘н• мҲҳ мһҲлӢӨ. 2009л…„ 1.1%мқҳ кҙҖк°қм җмң мңЁм—җм„ң 2010л…„ 10.9%лЎң м№ҳмҶҹлҚ”лӢҲ мқҙнӣ„ 8.5%вҶ’4.4%вҶ’2.2%лЎң кёүм „м§Ғн•ҳн–Ҳкі , мқҙлҹ¬н•ң н•ҳлқҪ 추세лҠ” нҡҢліөлҗ мЎ°м§җмқҙ ліҙмқҙм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨ. мқҙм—җ лҢҖн•ҙ к№ҖлҢҖнқ¬ CGV кіјмһҘмқҖ вҖңкё°мҲ м Ғ мҲҳмӨҖкіј мҳҒнҷ”мқҳ м„ңмӮ¬м Ғ мҷ„м„ұлҸ„ мёЎл©ҙм—җм„ң вҖҳм•„л°”нғҖвҖҷк°Җ 3D мҳҒнҷ”м—җ лҢҖн•ң кҙҖк°қкіј м ңмһ‘мһҗ лӘЁл‘җмқҳ кё°лҢҖм№ҳлҘј н•ңк»Ҹ лҶ’мҳҖкі , к·ёкІғмқҙ м§ҖкёҲ л¶Җл©”лһ‘мқҙ лҗҳм–ҙ лҸҢм•„мҳӨлҠ” кІғвҖқмқҙлқјл©ҙм„ң вҖңмҳҒнҷ” м ңмһ‘мһҗ мһ…мһҘм—җм„ңлҠ” 비көҗ лҢҖмғҒмқҙ вҖҳм•„л°”нғҖвҖҷк°Җ лҗҳл©ҙм„ң кё°мҲ кіј м„ңмӮ¬лҘј лӘЁл‘җ 충мЎұмӢңмјңм•ј н•ҳкё° л•Ңл¬ём—җ м–ҙм§Җк°„н•ҙм„ңлҠ” кҙҖк°қл“Өмқҳ кё°лҢҖлҘј 충мЎұмӢңнӮӨм§Җ лӘ»н•ҳкі мһҲлӢӨвҖқкі л§җн–ҲлӢӨ.

нҠ№нһҲ көӯлӮҙмҳҒнҷ”мқҳ 3DлҠ” кұ°мқҳ м „л©ём—җ к°Җк№қлӢӨ. вҖҳ7кҙ‘кө¬вҖҷлҠ” мӮ¬мӢӨмғҒ көӯлӮҙ мІ« 3D лё”лЎқлІ„мҠӨн„° мҳҒнҷ”лЎң 분лҘҳлҗңлӢӨ. вҖҳн•ҙмҡҙлҢҖвҖҷмқҳ мңӨм ңк· к°җлҸ…мқҙ м ңмһ‘мқ„ л§Ўкі , вҖҳнҷ”л Өн•ң нңҙк°ҖвҖҷмқҳ к№Җм§ҖнӣҲ к°җлҸ…мқҙ м—°м¶ңн–Ҳмңјл©° 130м–өмӣҗмқҳ л§үлҢҖн•ң м ңмһ‘비лҘј нҲ¬мһ…н–ҲлӢӨ. 2011л…„ м—¬лҰ„ мөңкі кё°лҢҖмһ‘мқҙм—Ҳм§Җл§Ң, л§үмғҒ лҡңк»‘мқ„ м—ҙм–ҙ ліҙлӢҲ мҳЁк°– нҳ№нҸүл§Ң мҸҹм•„мЎҢлӢӨ. мҶҗмқө분기м җм—җ н•ңм°ё лӘ» лҜём№ҳлҠ” 224л§ҢлӘ…мқҳ кҙҖк°қмҲҳлҘј кё°лЎқн•ҳл©° нқҘн–ү м°ёнҢЁмқҳ лҢҖн‘ңмһ‘ мӨ‘ н•ҳлӮҳлЎң лӮЁкі л§җм•ҳлӢӨ. к·ёлҹјм—җлҸ„ 2л…„мқҙ нқҳл Җкі 3D мҳҒнҷ” м ңмһ‘кё°мҲ мқҖ лҚ”мҡұ 진нҷ”н–ҲлӢӨ. вҖҳлҜёмҠӨн„° кі вҖҷлҠ” вҖҳкөӯлӮҙ мөңмҙҲ 100% н’Җ 3D мҙ¬мҳҒвҖҷ л“ұ м ңмһ‘кіјм •м—җм„ңл¶Җн„° кё°лҢҖм№ҳлҘј лҶ’мқҙлҠ” мҶҢмӢқмқ„ нқ©лҝҢл ёкі , н•ңВ·мӨ‘ н•©мһ‘мңјлЎң л¬ҙл Ө 250м–өмӣҗм—җ мқҙлҘҙлҠ” м ңмһ‘비лҘј нҲ¬мһ…н–Ҳм§Җл§Ң, нқҘн–ү м„ұм ҒмқҖ 128л§ҢлӘ…м—җ к·ём№ҳкі л§җм•ҳлӢӨ. лҳҗ м§ҖлӮңн•ҙ м—¬лҰ„ 3D кіөнҸ¬мҳҒнҷ” вҖҳн„°л„җвҖҷмқҖ 8л§ҢлӘ…м—җ к·ёміӨлӢӨ. мқҙмҜӨ лҗҳл©ҙ мҳҒнҷ”м ңмһ‘мӮ¬лӮҳ кҙҖк°қ лӘЁл‘җ 3D мҳҒнҷ”лҘј л§Ңл“Өкұ°лӮҳ лҙҗм•ј н• мқҙмң к°Җ м „нҳҖ м—ҶлҠ” м…ҲмқҙлӢӨ.

в—Ҹкё°мҲ В·м„ңмӮ¬ л¶ҖмЎұ мһ…мІҙмҳҒмғҒ лӘ°мһ… л–Ём–ҙм ё м ңмһ‘В·кҙҖк°қ кёүк°җ

мӢ¬мһ¬лӘ… лӘ…н•„лҰ„ лҢҖн‘ңлҠ” вҖңм „ м„ёкі„м ҒмңјлЎңлҸ„ н• лҰ¬мҡ°л“ң мҷём—җлҠ” 3D мҳҒнҷ”лҘј м ңмһ‘н• л§Ңн•ң мқён”„лқј л°Ҹ нҲ¬мһҗнҷҳкІҪмқ„ к°–м¶”кі мһҲм§Җ лӘ»н•ҳлӢӨвҖқл©ҙм„ң вҖң비мҡ©кіј мӢңк°„мқҳ мҶҢлӘЁк°Җ нҒ° л°ҳл©ҙ кҙҖк°қл“Өмқҳ нҳёмқ‘мқҙ м—ҶмңјлӢҲ м ңмһ‘мһҗ мһ…мһҘм—җм„ң м• мҚЁ 3DлҘј л§Ңл“Ө н•„мҡ”лҘј лӘ» лҠҗлӮҖлӢӨвҖқкі м§ҡм—ҲлӢӨ. мңӨм„ұмқҖ мҳҒнҷ”нҸүлЎ к°Җ м—ӯмӢң вҖңл°ҳл“ңмӢң 3D мҳҒнҷ”лЎң лҙҗм•ј н• л§ҢнҒј мҪҳн…җмё мқҳ м°Ёлі„нҷ” л°Ҹ кё°мҲ мқҳ 진ліҙлҘј мқҙлӨ„лӮҙм§Җ лӘ»н•ңлӢӨл©ҙ н•ңлҸҷм•Ҳ м§ҖкёҲкіј к°ҷмқҖ лӢөліҙ мғҒнғңк°Җ кі„мҶҚлҗ мҲҳл°–м—җ м—Ҷмқ„ кІғвҖқмқҙлқјкі л§җн–ҲлӢӨ.

л°•лЎқмӮј кё°мһҗ youngtan@seoul.co.kr