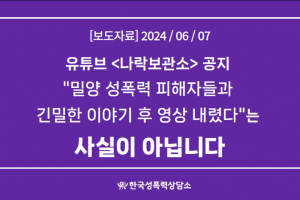

이정용 KAIST 교수팀, 해동때 체액 결빙 관찰 원천기술 세계 첫 개발

불치병에 걸린 사람을 냉동시켜 보관했다가 미래에 다시 소생시키는 ‘냉동인간’에 대한 구상은 할리우드 영화나 공상과학(SF) 소설의 단골 소재다. 그러나 냉동인간 부활에는 커다란 장애가 있다.해동 과정에서 세포가 녹으면서 액체인 체액과 혈액이 다시 얼음과 같은 결정체를 형성하는데, 이 과정에서 세포가 대부분 파괴되기 때문이다. 이를 해결하기 위해서는 액체가 어떤 과정을 거쳐 고체 결정으로 만들어지는지를 알아야 하지만, 현재의 기술로는 액체 속을 정확하게 관찰하는 것이 불가능했다.

냉동인간의 부활을 다룬 영화 <이디오크러시>

●‘사이언스’誌에 연구결과 실려

지금까지 과학자들은 투과전자현미경을 이용해 물질을 원자까지 살펴봤다. 1931년 독일에서 개발된 투과전자현미경은 아주 짧은 파장의 전자 빔을 물질에 쏘아 원자 단위까지 물질 내부를 구분할 수 있다.

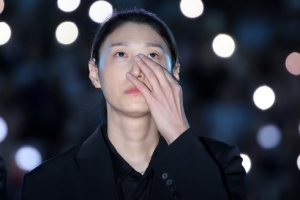

이정용 KAIST 교수

관찰 성능이 가시광선을 살펴보는 광학현미경의 1000배 수준에 이른다. 하지만 투과전자현미경은 고진공 상태에서만 사용할 수 있다는 한계가 있다. 이 때문에 진공 상태에서 곧바로 증발해 버리는 액체에는 사용할 수 없었다.

이 교수팀은 얇고 투명한 신소재 ‘그래핀’에 주목했다. 그래핀은 탄소원자 한 층으로 펼쳐진 얇은 막으로, 두께가 0.35㎚(나노미터·1㎚는 10억분의1m)에 불과하다. 이 교수팀은 이 그래핀으로 보관용기를 만들어 액체를 담는 방법으로 액체가 진공 상태에서 흩어지지 못하게 했다. 이 용기는 투명한 플라스크나 어항 같은 역할을 해 그래핀 속 액체를 투과전자현미경으로도 잘 살펴볼 수 있었다. 실제로 연구팀은 이 기술로 액체 안에서 백금 결정이 만들어져 성장하는 과정을 세계 최초로 관찰하는 데 성공했다.

●얇고 투명한 신소재 ‘그래핀’ 활용

이 교수는 “혈액 속의 바이러스를 분석하거나 몸 속의 혈액 속에서 결석이 어떻게 생겨나는지에도 활용이 가능하다.”면서 “장기적으로는 냉동인간의 해동 과정에서 결빙현상을 살핀 후 이를 제어하는 방법을 찾으면 냉동인간 현실화에도 기여할 수 있을 것”이라고 전망했다.

박건형기자 kitsch@seoul.co.kr