한센인의 섬, 소록도 100년

국립소록도병원이 1916년 전남 고흥군에 문을 연 지 오는 5월 17일로 100주년을 맞는다. 일제가 한센인 관리 목적으로 세운 소록도자혜의원이 모태다. 총독부는 환자들의 일상생활을 통제하고 노동력을 착취했으며 강제로 단종수술을 했다. 지금은 치유의 공간이 됐지만, 그때만 해도 ‘죽어서라도 나가고 싶은 소록도’였다. 해방 후에도 숨죽이고 살아야 했던 한센인의 섬, 소록도 100년을 돌아봤다.

소록도 연합뉴스

일제강점기인 1930~40년대 소록도갱생원의 식량 창고 모습. 등록문화재로 지정돼 있다.

소록도 연합뉴스

소록도 연합뉴스

김병인(92)씨는 70년이 지난 지금도 소록도 땅을 처음 밟았던 그날을 잊지 못한다. 다른 기억은 흐릿해졌지만 소록도에 들어온 날짜만큼은 똑똑히 기억한다. 그에게 소록도는 ‘제2의 고향’ 같은 곳이지만 가슴에 남은 고통의 상처인 듯도 했다.

전남 영광에서 태어난 김씨는 18살 때 한센병이 발병했다. 약은커녕 먹을 것도 부족했던 시절 소록도에 가면 병을 고칠 수 있다는 말에 ‘나환자협회’의 소개를 받아 소록도로 왔다. 하지만 해방 직후의 소록도는 병실에 편히 누워 치료를 받을 수 있는 곳이 아니었다. 수용자를 학대·감금하고 강제 노역을 시켰던 일제강점기만큼은 아니었지만 인권유린이 여전했고 24시간 감시를 당했다.

소록도 김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

바다 둘레 길을 끼고 조성된 ‘치유의 길’. 강제 노역을 피해 탈출하려는 한센병 환자들을 잡아 가두기 위해 6000명의 환자를 동원해 한겨울 20일 만에 4㎞에 걸쳐 조성했다고 한다.

소록도 김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

소록도 김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

소록도 김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

소록도에 가장 먼저 세워진 1번지 성당. 한센병 환자들이 힘을 보태 스페인풍으로 세운 이 성당 안에선 ‘붕대 감긴 십자가’와 눈물 등 한센병 환자들의 아픔과 구원을 그대로 형상화한 돔형 스테인드글라스가 시선을 끈다.

소록도 김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

소록도 김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

김씨가 소록도에 왔을 당시는 소록도 환자 규모가 6000명을 웃돌 때였다. 해방 이후 탈출자가 속출하자 미군정이 단속을 강화해 1947년에는 수용인원이 6254명으로 정점을 찍었다. 개원 이래 가장 많은 수치다.

소록도 이현정 기자 hjlee@seoul.co.kr

한센병에 걸려 소록도에서 수십년을 살아온 김병인(92·오른쪽부터), 명정순(82), 김하복(68)씨가 기자들과 인터뷰를 하고 있다. 김병인씨는 1946년 1월 16일 소록도에 들어와 약도, 식량도 없던 시절을 버텨 냈다.

소록도 이현정 기자 hjlee@seoul.co.kr

소록도 이현정 기자 hjlee@seoul.co.kr

소록도 연합뉴스

1916년 설립된 소록도자혜의원 본관.

소록도 연합뉴스

소록도 연합뉴스

소록도 연합뉴스

국립소록도병원 전경.

소록도 연합뉴스

소록도 연합뉴스

고통스러웠지만 김씨는 나갈 엄두를 내지 못했다. 감시 때문만은 아니었다. 나가도 그를 받아 줄 곳이 없었다. 김씨는 “한센병에 걸렸다 하면 동네에서 더는 살 수 없었다. 소록도를 나가도 내가 갈 곳은 없었다”고 말했다. 그는 “이제 소록도가 고향 같다”고 되뇌었다.

“소록도에 왔더니 감금실에 가두고 겨우 주먹밥 한 덩이만 줬어. 먹기 어려워 놔두면 쥐가 와서 갉아먹곤 했지.” 생활은 힘들었지만 치료는 잘 받았다. 시대가 변하고 오랜 세월 함께하며 지금은 의료진과 환자들이 가족처럼 지낸다.

소록도병원에서 22년을 근무한 오동찬(47) 의료부장은 “밥도 같이 먹고 삼겹살도 함께 구워 먹는다. 힘든 일이 있으면 한 시간 이상 하소연을 하시기도 한다. 언제나 아들 대하듯 따뜻하게 맞아 주신다”고 말했다. 직원과 환자가 소록도에서 함께 생활하기 때문에 동네 주민이나 마찬가지다.

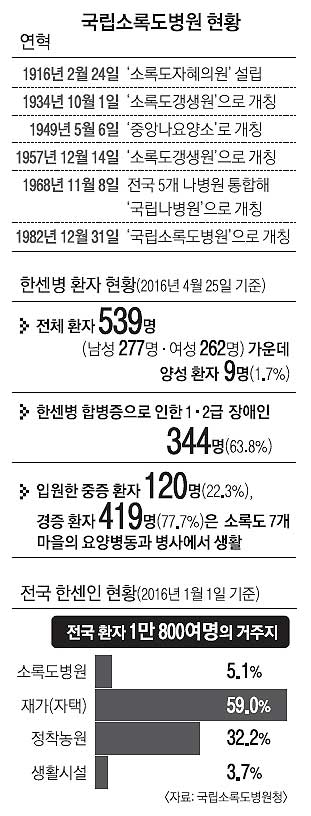

현재 소록도 환자 수는 지난 25일을 기준으로 539명이며, 경증 환자 419명(77.7%)은 병원이 아닌 소록도 7개 마을 요양병동과 병사에서 생활한다. 입원한 중증 환자는 120명(22.3%)이다. 이 중에서도 병을 옮길 수 있는 양성 환자는 9명뿐이다. 소록도에 새로 들어오는 이는 거의 없다. 평균연령 74.7세의 환자들이 한 맺힌 가슴과 모진 세월을 서로 어루만지며 살아가고 있다.

소록도 이현정 기자 hjlee@seoul.co.kr

2016-04-27 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지