В╣ўвБїв░ЏВДђ ВЋівіћ ВаЋВІаВДѕьЎўВъљвДї 42вДївфЁ

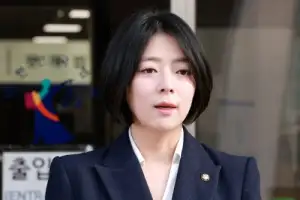

РђўВѓгв▓ЋВъЁВЏљРђЎ ВЋъВёю ВЮўвБїВЮИваЦ┬иВІюВёц віўвацВЋ╝

7ВЮ╝ Ж▓йЖИ░вЈё Вё▒вѓеВІю ВёюьўёВЌГ ьЋю вїђьўЋ в░▒ьЎћВаљ ВЮИЖи╝ВЌљ вДѕваевљю ВХћвфе Ж│хЖ░ёВЌљВёю ВІюв»╝вЊцВЮ┤ ВДђвѓю 3ВЮ╝ в░юВЃЮьЋю РђўвХёвІ╣ В░евЪЅ вЈїВДё в░Ј ьЮЅЖИ░ вѓювЈЎРђЎВю╝вАю ВѓгвДЮьЋю ьћ╝ьЋ┤ВъљвЦ╝ ВХћвфеьЋўЖ│а ВъѕвІц. ВЌ░ьЋЕвЅ┤Віц

ВхюВће Ж░ђВА▒ВЮђ ЖиИВЮў ьћ╝ьЋ┤вДЮВЃЂ ВдЮВёИЖ░ђ ВЋЁьЎћвљўвіћвЇ░вЈё В╣ўвБїВЌљ ВєљВЮё вєЊЖ│а ВъѕВЌѕвІцЖ│а ьЋювІц. ВЮ┤вЪ░ ьЎўВъљвЊцВЮ┤ В╣ўвБї ВѓгЖ░ЂВДђвїђВЌљ в░ЕВ╣ўвљўВДђ ВЋіЖ▓ї вЈёВъЁьЋю ВаювЈёЖ░ђ ВЎИвъўВ╣ўвБївфЁва╣ВЮ┤вІц. ВаЋВІав│ЉВЏљВЮ┤ В▓ГЖхгьЋўвЕ┤ ВДђв░ЕВъљВ╣ўвІеВ▓┤ Вѓ░ьЋў ВаЋВІаЖ▒┤Ж░ЋВІгВѓгВюёВЏљьџїВЮў ВІгВѓгвЦ╝ Ж▒░В│љ ьЎўВъљВЌљЖ▓ї ВхюВъЦ 1вЁёЖ░ё ВЎИвъўВ╣ўвБївЦ╝ вфЁва╣ьЋўЖ│а В╣ўвБїв╣ёвЈё ВДђВЏљьЋювІц. ЖиИвЪ░вЇ░вЈё ВІцьџеВё▒ВЮ┤ ВЌєВЌѕвЇў Ж▓ЃВЮђ ВъљьЋ┤вѓў ьЃђьЋ┤вАю Ж░ЋВаю ВъЁВЏљ ВЮ┤ваЦВЮ┤ Въѕвіћ ьЎўВъљВЌљЖ▓ївДї вфЁва╣ВЮ┤ ВаЂВџЕвљўЖИ░ вЋївгИВЮ┤вІц. ВхюВћеВ▓ўвЪ╝ ВъЁВЏљьЋю ВаЂВЮ┤ ВЌєВю╝вЕ┤ вфЁва╣ вїђВЃЂВЮ┤ вљўВДђвЈё ВЋівіћвІц.

в▓Ћвг┤вХђвіћ ВцЉВдЮВаЋВІаВДѕьЎўВъљЖ░ђ Ж▒░вХђьЋ┤вЈё Вѓгв▓ЋЖИ░Ж┤ђВЮў ьїљвІеВю╝вАю ВъЁВЏљВІюьѓг Вѕў Въѕвіћ ВаювЈёвЦ╝ Ж▓ђьєаьЋўЖ│а ВъѕвІц. ьЎўВъљВЮў ВЮИЖХїВЮ┤ ВцЉВџћьЋўвЇћвЮ╝вЈё вг╗ВДђвДѕ ьћ╝Віх ВѓгЖ▒┤ВЮ┤ ВъЄвћ░вЦ┤віћ В░Иьў╣ьЋю ьўёВІцВЮё Ж░љВЋѕьЋўВъљвЕ┤ вХѕЖ░ђьћ╝ьЋю ВА░В╣ўвЮ╝Ж│а ьЋўЖ▓авІц. 2017вЁё Ж░юВаЋвљю ВаЋВІаЖ▒┤Ж░Ћв│┤Ж▒┤в▓ЋВЮ┤ ьЎўВъљВЮў ВЮИЖХїВЮё Ж░ЋВА░ьЋўвІц в│┤вІѕ Ж▓░Ж│╝ВаЂВю╝вАю ВаЂЖи╣ВаЂВЮИ ьЎўВъљ ВъЁВЏљ В╣ўвБїВЮў Ж▒Ивд╝вЈївАю ВъЉВџЕьЋю ВИАвЕ┤ВЮ┤ ВъѕвІц. в│ИВЮИВЮ┤ ВъЁВЏљВЌљ вЈЎВЮўьЋўВДђ ВЋівіћ Ж▓йВџ░ в│┤ьўИВъљ 2вфЁЖ│╝ ВёювАю вІцвЦИ в│ЉВЏљВЮў ВаёвгИВЮў 2вфЁВЮ┤ вЈЎВЮўьЋ┤ВЋ╝ Ж░ЋВаю ВъЁВЏљВЮ┤ Ж░ђвіЦьЋўвІц. в│┤ьўИВъљвЈё ВДЂЖ│ёьўѕВА▒Ж│╝ в░░Вџ░ВъљвАювДї ьЋюВаЋвЈ╝ ВъѕвІц. Ж░ђВА▒ВЮ┤ Ж▓░ВаЋьЋўЖИ░вЈё ьъўвЊцЖ│а ьЎўВъљ ВЮИЖХїВЮ┤ Ж▒Ивац ВъѕВќ┤ ВДђВъљВ▓┤ вЊ▒ВЮў Ж░ЋВаюЖ▓ЕвдгвЈё ьъўвЊцвІцвЕ┤ в▓ЋВЏљВЌљ ьїљвІеВЮё вДАЖИ░віћ Ж▓ЃВЮ┤ В░еВёаВ▒ЁВЮ╝ Вѕў ВъѕвІц.

ВѓгьџїВаЂ ьЋЕВЮўвЦ╝ Ж▒░В│љ Вѓгв▓ЋВъЁВЏљВаювЦ╝ вЈёВъЁьЋўвЇћвЮ╝вЈё Ж┤ђЖ▒┤ВЮђ ВЮИьћёвЮ╝ ьЎЋВХЕВЮ┤вІц. ьё▒ВЌєВЮ┤ вѓ«ВЮђ ВДёвБїВѕўЖ░ђВЎђ ВЮўВѓг ВЮ┤ьЃѕ вЊ▒Вю╝вАю вІ╣ВъЦ в│ЉВІцВЮ┤ ьЃювХђВА▒ВЮИ Ж▓ї ьўёВІцВЮ┤вІц. Ж░ЋВаю ВъЁВЏљВЮ┤ Ж╣ївІцвАюВЏїВДё ВДђвѓю 6вЁёЖ░ё ьЎўВъљвЦ╝ ВѕўВџЕьЋа Вѕў Въѕвіћ ВЃЂЖИЅВбЁьЋЕв│ЉВЏљВЮў ьЈљВЄёв│ЉВІцВЮђ 80%вѓў ВцёВќ┤ ВДђЖИѕВЮђ 300Ж░ювЈё ВЋѕ вѓеВЋўвІц. ВЮўВѓгЖ░ђ вХђВА▒ьЋ┤ ьЈљВЌЁ ВюёЖИ░ВЌљ вф░вд░ ВаЋВІав│ЉВЏљвЊцвЈё вДјвІц. ВЮ┤вїђвАювіћ ВаЋВІаВДѕьЎў ВЮЉЖИЅьЎўВъљЖ░ђ ВъѕВќ┤вЈё ВъЁВЏљВЮё вф╗ ьЋ┤ Рђўв║Љв║ЉВЮ┤РђЎвЦ╝ вЈёвіћ ВѓгьЃюЖ░ђ в╣џВќ┤ВДѕ Вѕўв░ќВЌљ ВЌєвІц. ВаЋВІаВДѕьЎўВъљВЎђ Ж░ђВА▒вЊцВЌљЖ▓ї Ж▓ЕвдгЖ░ђ вЂЮВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ В╣ўвБївЦ╝ Ж▒░В│љ Ж▒┤Ж░ЋьЋю Вѓгьџї ЖхгВё▒ВЏљВю╝вАю в│хЖиђьЋа Вѕў ВъѕвІцвіћ ВІавб░вЈё ВІгВќ┤ Вцё Вѕў ВъѕВќ┤ВЋ╝ ьЋювІц. ьЄ┤ВЏљ ьЏё ВЎИвъўВ╣ўвБїВЎђ ВъгьЎюЖ╣їВДђ ВЮўвБїВёюв╣ёВіц Ваёв░ўВЮў ЖхГЖ░ђ Ж┤ђвдгВ▓┤Ж│ёЖ░ђ ьћ╝вХђвАю віљЖ╗┤ВДѕ ВаЋвЈёвАю Ж░ЋьЎћвЈ╝ВЋ╝вДї ьЋювІц.

2023-08-08 23вЕ┤

Copyright РЊњ ВёюВџИВІавгИ All rights reserved. вг┤вІе ВаёВъг-Въгв░░ьЈг, AI ьЋЎВіх в░Ј ьЎюВџЕ ЖИѕВДђ

![thumbnail - РђюВўЂВюа ВЋѕ в│┤вѓ┤вЕ┤ ьЏёьџї?РђЮ ВЮ┤ВДђьўю ьЋювДѕвћћВЌљ Рђўв░ю‾АЎРђдвДъвіћ вДљ ВЋёвІїЖ░ђВџћ [вХѕЖйЃВюАВЋё]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/02/11/SSC_20260211155549_N2.jpg.webp)