국립민속박물관 기획전 3일 개막

수산물 소비·어촌 문화 조명해

짠내 풍기고 조기 우는 소리도

밥상에 미칠 생태계 변화 다뤄

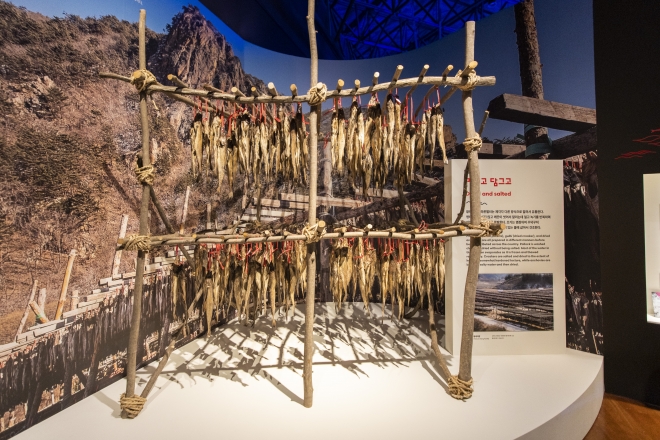

국립민속박물관에서 3일 개막한 ‘조명치’ 특별전은 황태덕장을 구현하는 등 현장감을 더한 전시로 눈길을 끈다. 류재민 기자

서울 종로구 국립민속박물관 기획전시실에서 3일 시작한 ‘조명치’는 서울 한복판에 동해·서해·남해의 풍경을 170여점의 전시품으로 알차게 압축해 조기·명태·멸치의 이야기를 생생하게 풀어낸다.

예전에 썼던 명태 면사 그물. 지금은 쓰지 않는다. 국립민속박물관 제공

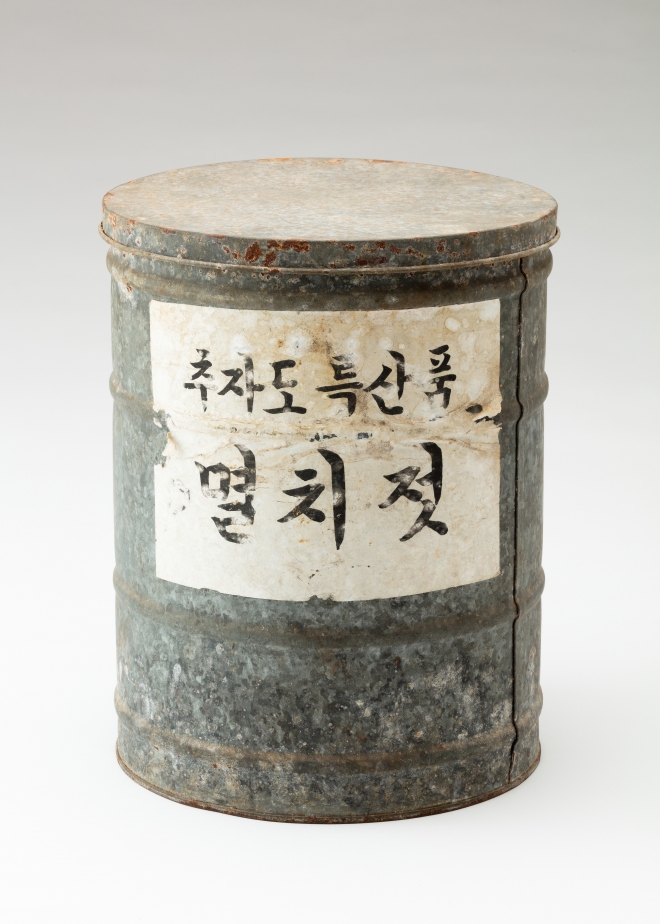

추자도 멸치젓갈통. 국립민속박물관 제공

전시는 1부 ‘밥상 위의 조명치’로 시작한다. 한국인의 밥상에 오른 생선들은 국, 탕, 찌개, 전골, 포, 전, 찜, 구이, 조림, 젓갈, 회 등 다양하게 요리됐다. 특히 그중에서도 멸치는 ‘맛의 지휘자’로서 우리 음식의 핵심을 차지한다. 다른 물고기처럼 주인공이 되는 재료는 아니지만 젓갈, 액젓, 분말, 육수 등의 형태로 다른 음식에 스며 있어 멸치가 들어가지 않은 밥상을 찾아보기 어려울 정도다.

좌판을 늘어놓은 2부에선 바닷가 짠내가 난다. 류재민 기자

3부 ‘조명치의 바다’에서는 어촌에서 발달한 문화를 조명한다. ‘조기잡이의 신’으로 여겨지는 임경업 장군에 대한 신앙이나 서해의 달력 등을 소개한다. 김 학예연구사는 “서해에서 나오는 달력에 물때가 상세히 나왔는데 동해는 바람이 중요해 이런 달력이 없다”고 했다. 물때를 이용한 전통 어업 방식인 죽방렴을 꾸민 공간에서는 바닥에 영상으로 멸치가 움직여 바닷속에 들어간 느낌을 준다.

종류별로 다르게 파는 멸치. 류재민 기자

죽방렴을 꾸민 공간 바닥에는 멸치가 영상으로 돌아다녀 바다 안에 들어온 기분을 준다. 류재민 기자

2023-05-04 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지