자폐증 환자·안면인식 장애증

작은 것까지 못 잊는 탓에 고통

잠자고 잊어야 창의성도 발휘

뇌뿐 아니라 몸도 지능의 핵심

자전거·대사 연기 등 체득 중요

기계가 못하는 인간만의 영역

북트리거 제공

스콧 A 스몰 미국 컬럼비아대 교수.

북트리거 제공

북트리거 제공

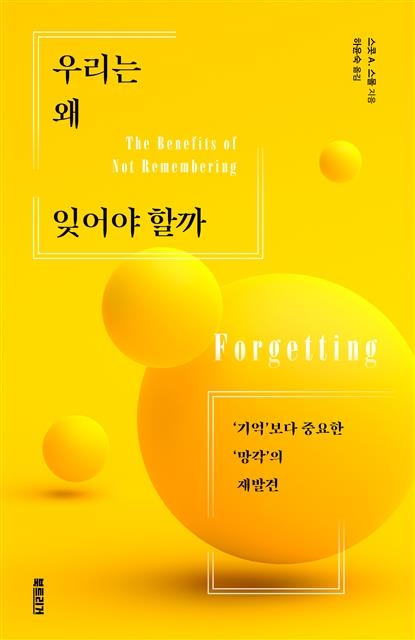

정신의학자인 스콧 A 스몰 미국 컬럼비아대 교수는 ‘우리는 왜 잊어야 할까’를 통해 뇌의 한계처럼 여겨진 ‘망각’이 오히려 인체에 이롭다고 주장한다. 우리는 단어가 생각나지 않을 때 섣불리 치매를 염려한다. 하지만 저자는 이는 현대인의 ‘기억 강박’이 불러온 환상통에 가깝다고 지적한다. 기억을 잘하던 뇌에 갑자기 문제가 생겨 망각을 하는 것이 아니라 우리 뇌에 ‘망각하기 위한 도구’가 들어 있다는 것이다. 저자는 이를 입증하고자 인간이 망각하는 능력을 잃었을 때 어떤 일을 겪는지 보여 준다.

우선 자폐증 환자들은 ‘서번트 증후군’이라고 뛰어난 암기 능력을 보이기도 하지만, 세부 사항을 기억하고 잊어버리지 않는 능력 탓에 고통을 겪는다. 우리를 둘러싼 환경은 끊임없이 변하는데 자폐증 환자들은 늘 기억 그대로의 세상에 머물고 싶어 하기 때문이다. 이목구비를 하나하나 따로 인식할 뿐 얼굴 전체를 통합해 보지 못하는 안면인식장애도 세부 사항을 잊고 일반화하는 능력이 없어서 생긴다. 얼굴 전체를 인식하며 일반화할 수 있을 만큼의 정보만 뇌에 저장되도록 하려면 망각이 필요하다.

끝없이 변하는 세상에서는 기억과 망각의 균형을 이룬 사람만이 적응해 나갈 수 있다. 졸업 앨범을 뒤적거리다 학창 시절 자신을 괴롭히던 아이의 사진을 보더라도 불쾌한 감정은 예전 같지 않다. 하지만 정상적 망각 과정을 거치지 못한다면 공포증이나 외상 후 스트레스 장애가 생길 수 있다. 인간이 잠을 자는 이유도 잊기 위해서다. 미래의 기억을 받아들이도록 새로 단장하는 것과 같다. 결국 망각은 우리 머리를 비워 창의성을 발휘하게 하는 ‘축복’이라고 저자는 말한다.

소소의책 제공

영국 비즈니스 인류학자 사이먼 로버츠.

소소의책 제공

소소의책 제공

프랑스 철학자 데카르트의 ‘나는 생각한다, 고로 나는 존재한다’는 경구에서 보듯 인류는 지식을 정신을 작용시킬 때 얻을 수 있다고 여겨 왔다. 즉 뇌가 데이터를 수집하고 처리하는 활동을 지식의 습득이라고 생각한 것이다.

북트리거 제공

16세기 이탈리아 화가 주세페 아르침볼도의 그림 ‘베르툼누스: 루돌프 2세’는 과일과 채소와 꽃으로 이뤄진 인물을 묘사했다. 이 그림을 개별 과일·채소·꽃이 아닌 사람의 얼굴이라고 생각하는 것은 뇌의 시각 처리 경로에서 ‘망각’이 작동하기 때문이다. 망각이 포함돼 있지 않으면 작은 세부 사항에 집착해 전체를 보지 못하게 된다.

북트리거 제공

북트리거 제공

우리는 왜 잊어야 할까

스콧 A 스몰 지음/하윤숙 옮김

북트리거/284쪽/1만 7500원

저자는 인간이 자율주행자동차를 만들기 어려운 이유로 도로에서 벌어지는 모든 상황에 대응하는 인공지능(AI) 알고리즘을 구축하는 데 어려움이 있기 때문이라고 설명한다. 보행자와 다른 차량 등이 뒤섞인 예측 불가능한 환경에서 운전자는 다른 운전자와 시선을 맞추고 신호를 보내는 등 즉흥성을 발휘할 수 있지만 기계는 한계가 있다는 것이다.

뇌가 아니라 몸이다

사이먼 로버츠 지음/조은경 옮김

소소의책/312쪽/1만 8000원

두 책을 되짚어 보면 결국 우리가 타고난 기억과 망각, 몸으로 체화된 지식을 모두 신뢰하는 것이 행복한 삶을 사는 지름길임을 알게 된다. 기계가 따라할 수 없는, 인간만이 해낼 수 있는 영역도 많으니 인간으로서의 삶을 충분히 즐기면 되지 않을까.

하종훈 기자

2022-05-20 16면