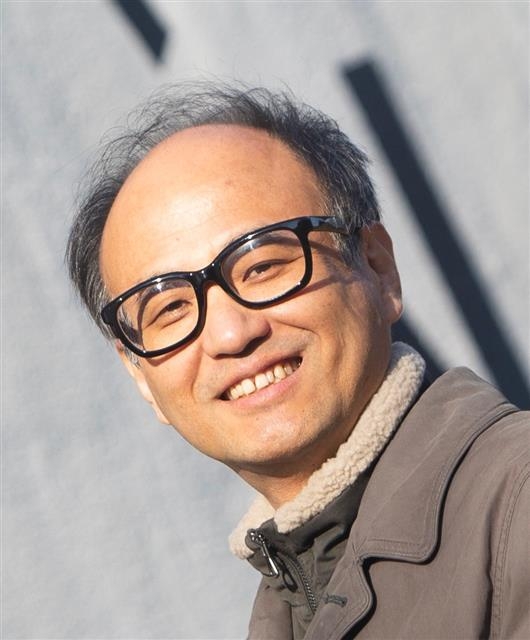

조재원 울산과학기술원 도시환경공학과 교수

기후위기의 본질이 제대로 드러나려면 품바 바가지처럼 비어 있어야 한다. 바가지 속에 밥과 돈이 차 있으면 타령할 때 제대로 쓸 수 있겠는가. 그런데 지금 기후위기가 대중에게 전달될 때 많은 것이 이미 채워져 있다. 정부 간 협약, 탄소중립과 재생에너지 목표, 탄소세와 각종 세제지원 등이다.

대중에게 기후위기는 정책 실현을 위해 지켜야 할 의무들로 가득 차 있는 모양새이다. 잘해야 모범국민이고 자칫 잘못하면 범법자가 될 수도 있다. 정부와 관련 위원회는 기후위기가 가져올 일자리와 경제 성장 기회만 강조한다. 위기는 선택을 전제로 하는데 기후위기에서는 대중의 선택이 대부분 막혀 있다. 기후를 ‘인류의 성품’이라고 해석한다면, 현재 기후위기란 대중이 개입할 수 없는 ‘기후’이며, 대중의 성품이 반영될 여지가 없다. 위기 없는 기후위기인 셈이다.

기후위기는 수많은 기회 속에서 끊임없이 선택해서 형성해 온 인류의 성품이며, 미래인류 성품 형성을 위한 또 다른 선택도 요구한다. 선택을 누가 하느냐에 따라 기후위기의 본질이 달라진다. 기후위기가 대중의 성품이 되려면 대중이 선택할 수 있어야 한다. 국가가 공급하는 전기에는 재생에너지와 화석연료 구분이 없지만, 대중이 사용하고 전기료를 낼 때는 구분할 수 있다. 화력, 태양광, 원자력, 풍력, 바이오, 수력 발전 전기를 ‘선택’하고, 작은 차이지만 다른 전기료를 내는 것으로 정부 정책을 따르는 국민에서 직접 ‘선택’하는 대중이 되는 것이다. 집, 대중교통, 직장, 카페에서 선택하고 다른 요금을 지불하는 것으로 기후위기 참여 의지를 보일 수 있다. 정부의 에너지정책, 기후위기 대응 정책이 마음에 들지 않으면 다음 선거까지 기다려야 하는 국민에서 시시각각 의지를 보여 주는 주체적 대중이 될 수 있는 길은 첨단 디지털기술 시대 얼마든지 가능하다.

무대로 뛰어든 품바가 고약한 냄새와 땀방울을 관객에게 뿌리면 관객들은 소리지르며 피하지만 싫어하지는 않았다. 품바와 관객은 그렇게 하나가 됐다. 대중과 한바탕 기후위기 본질을 드러낼 대통령 당선자를 기대할 수 있을까. 정부가 기후위기의 모든 걸 정책으로 결정한 후 국민에게 제공만 하지 말고 대중과 함께 기후위기의 본질을 드러내는 작지만 중요한 국가가 이번엔 만들어지길 기대한다.

코르크 나무가 처음부터 와인 병마개가 아니었듯, 대중도 기후위기를 막는 코르크 병마개가 아닌 코르크 나무로서 주체적인 역할을 하길 기대한다.

2022-03-11 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지