[2019 서울미래유산 그랜드 투어] <23> 김소월의 왕십리

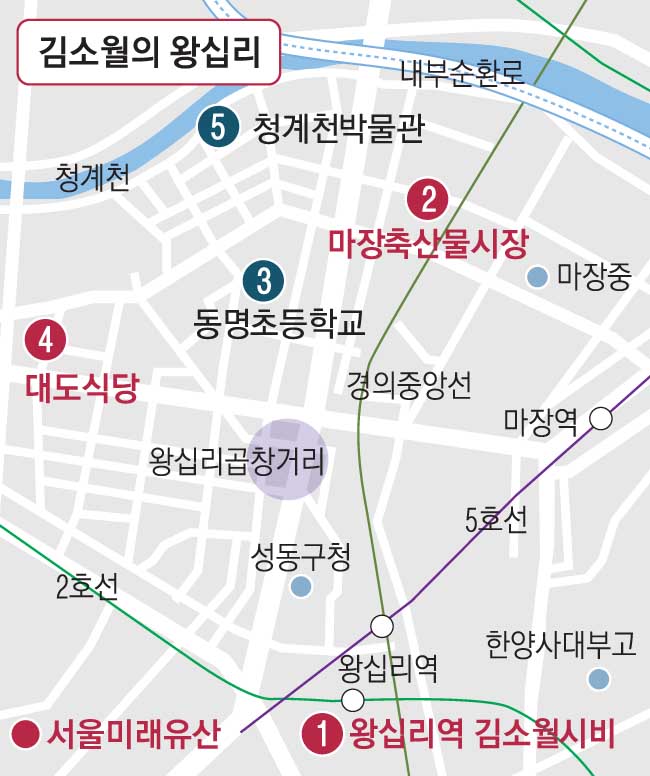

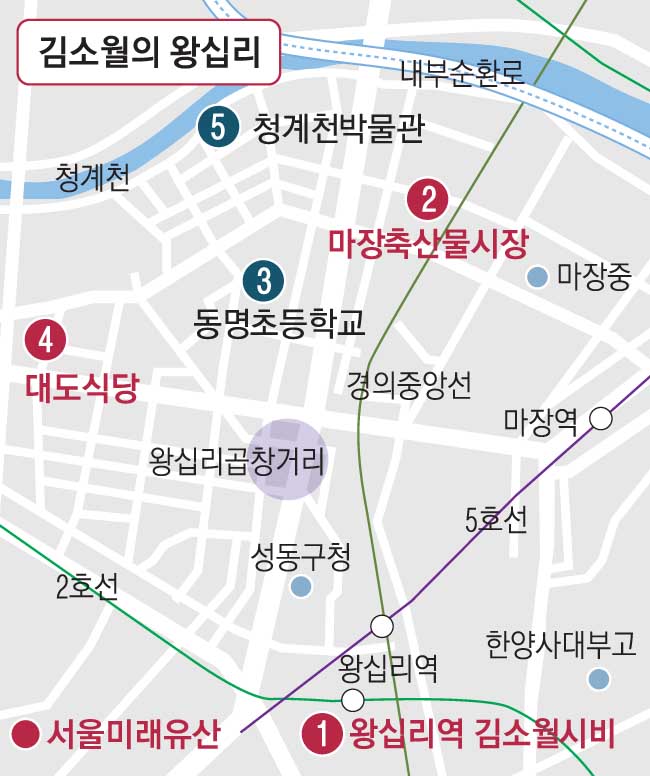

서울신문이 서울시, 사단법인 서울도시문화연구원과 함께하는 2019서울미래유산-그랜드투어 ‘제23차 김소월의 왕십리’ 편이 지난달 28일 성동구 행당동과 마장동, 홍익동 일대에서 2시간 동안 진행됐다. 서울미래유산을 사랑하는 참석자 40여명은 이날 오전 10시 왕십리역 4번 출구 시계탑 앞에 집결, 김소월의 시비를 보고 마장 축산물시장을 돌아서 왕좌봉 표석이 있는 동명초등학교와 한우고기집으로 유명한 대도식당을 거쳐 청계천박물관에서 탐사를 마쳤다. 이날 코스에서 서울미래유산은 김소월의 ‘왕십리’ 시비, 마장 축산물시장, 대도식당 등 3곳이었다. 참석자들은 소월 시비 앞마당에 앉아 해설자가 들려주는 노래의 제목 알아맞히기 게임을 했는데 우리가 흔히 듣고 불러 온 가요의 노랫말이 소월의 시였다는 사실을 알고 놀라움을 감추지 못했다. 동명초등학교 교정에 서 있는 왕좌봉 표석은 600여년 전 태조 이성계와 무학대사가 한양을 도읍지로 정하려고 지형을 살핀 봉우리였다는 사실이 무색할 정도로 평평한 주택가로 변해 세월의 무상함을 느꼈다. 고층 아파트단지가 옛 봉우리를 대신하는 듯했다. 해설을 맡은 전혜경 서울도시문화지도사는 군더더기 없는 해설과 진행으로 참가자들을 이끌었다.

서울역광장 다음으로 넓은 왕십리역광장에 서 있는 김소월 시인의 ‘왕십리’ 시비. 서울미래유산이다. 시인이 배재고보에 다닐 때 왕십리에 거주하면서 겪은 절절한 경험이 시에 녹아 있다.

왕십리는 사대문 밖 동남쪽 지역으로 대개 하촌 또는 아랫대라고 불렸다. 사대문 안 동촌, 서촌, 남촌, 북촌에 주로 양반이 살았다면 중촌에는 의관과 역관, 화원 등 전문직업인이 거주했다. 요즘 서촌이라고 잘못 이름 붙여진 인왕산 아래 마을은 상촌 또는 웃대라고 하여 궁이나 관아에서 일하는 중인과 아전의 거주지였다. 하촌은 청계천 효경교 아래 동대문과 광희문 사이를 말하는데 주로 군교(하급장교)들이 거주했다. 이곳에 훈련도감의 하도감이 있었기 때문이다. 오늘의 예지동·주교동·방산동·을지로6가·을지로7가·광희동·신당동이 아랫대에 해당한다.

군인과 군속 거주지라고 봄 직하다. 1751년(영조27)에 반포된 ‘도성3군문 분계총록’에는 한성부 동부 인창방이라고 기록돼 있다. 1865년(고종2) 편찬된 ‘육전조례’에 왕십리 1, 2계였다가 1894년 갑오개혁 때 왕십리계로 통합됐다. 일제강점기 고양군 한지면 상왕십리, 하왕십리였으며 1936년 행정구역 확장 당시 경성부에 편입됐다.

조선 오백년 내내 왕십리는 채소재배지로 유명했다. 조선 초기 성현은 ‘용재총화’에서 “동대문 밖 왕심평(왕십리)은 순무·무·배추 등 야채류의 산지”라고 기록했다. 조선 후기 실학자 박지원은 ‘예덕 선생전’에서 “예덕선생은 매일 마을의 똥을 져 나르는 것을 업으로 삼았다. 그래서 마을 사람들이 그를 불러 엄행수라고 불렀다. …왕십리에서 무, 살곶이다리에서 순무, 석교에서 가지·오이·수박, 연희궁에서 고추·부추·해체, 청파에서 미나리, 이태원에서 토란 같은 것들이 나오는데, 밭은 상상전에 심고 모두 엄씨의 똥을 써서 가꾸어 내는 것이다”고 왕십리의 채소재배 전통을 설명했다.

19세기에 출간된 ‘동국여지비고’에는 왕십리의 식물성 이미지를 뒤엎는 ‘현방’ 관련 기록이 나온다. 현방이란 소를 잡아서 파는 정육점이다. 고기를 매달아서 팔기 때문에 붙은 이름으로 다림방, 푸줏간이라는 이름으로 익숙하다. 한양도성 내 23곳의 현방 중 왕십리 현방을 소개했다. 이는 18세기 이후 왕십리를 중심한 뚝섬 일대가 한강 해상교통의 중심지 중 한 곳으로 떠오르면서 고기수요가 많았음을 반증한다. 뚝섬 일대는 강원도에서 북한강 물길에 띄워 보낸 땔감이 부려진 곳이고, 퇴적층이라서 채소농사에 알맞았다. 고산자 김정호의 ‘수선전도’에 왕십리는 서쪽으로 동대문~영도교~광희문으로 이어지고, 동쪽으로 왕십리~살곶이다리~뚝섬으로 각각 연결된 모습으로 그려졌다.

오늘의 마장동은 조선시대 살곶이목장 중 시장지대였다. 살곶이목장은 조선 전기 87곳, 후기 209곳에 이르던 전국의 목장 가운데 가장 중요한 국립목장으로, 전국에서 뽑은 우수한 말 400~500필을 모아서 방목했다. 말 한 필이 면포 수백필에 해당할 정도였으니 말의 관리와 경비가 삼엄했다. 살곶이목장에는 말의 조상에게 제사를 지내는 마조단, 말을 처음 기른 사람에게 제사 지내는 선목단, 말을 처음 탄 사람을 모시는 마사단, 말을 해치는 신에게 제사하는 마보단 등 4개의 제단을 설치하고 제사를 지냈다.

마조단을 알리는 표석은 살곶이다리와 중랑천을 굽어보는 한양대 캠퍼스 안에 있다. 오늘의 뚝섬, 자양동, 면목동, 군자동, 능동, 중곡동 등이 목장지대에 해당한다. 말 목장에 소를 함께 키웠다. 조선시대 관혼상제와 행사에 소고기는 빠질 수 없는 음식이었으나 왕실과 사대부가에만 허용되고 일반 백성에게는 소를 잡거나 먹지 못하도록 제한했기에 밀도살이 심했다. ‘한 집 걸러 한 집’ 정도로 성행했다.

1963년에 개장한 마장축산물시장은 수도권 축산물유통의 60~70%를 담당하는 세계 최대 규모의 단일 육류유통전문시장이다.

청계천박물관.청계천은 백악에서 발원해 사대문 안을 관통한 뒤 왕십리를 거쳐 살곶이에서 중랑천과 합류, 한강으로 흘러들어 간다.

글 노주석 서울도시문화연구원장

사진 김학영 연구위원

■다음 일정: 제24차 창덕궁~창경궁 담장 길 풍경

■집결장소: 10월 5일(토) 오전 10시 창덕궁 돈화문 앞(안국역 3번 출구에서 300m)

■신청(무료): 서울미래유산 홈페이지(futureheritage.seoul.go.kr)

■문의: 서울도시문화연구원 (www.suci.kr)

2019-10-03 16면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)