3žõĒ ÍįúÍīÄ žēěŽĎźÍ≥† Í≥ĶÍįúŪēú DDP ŪÜĶŪēī Ž≥ł ŽĒĒžěźžĚł žĄúžöł

ÍĶ¨ÍłÄžĖīžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī ŽĆÄŪēúŽĮľÍĶ≠ žĄúžöł ž§ĎÍĶ¨žĚė ŪĚ•žĚłŽ¨łÍ≥ľ ÍīĎŲ̄Ž¨ł žā¨žĚīŽ•ľ Ž≥īŽ©ī ž†Ąžóź žóÜŽćė ŽĆÄŪėē ÍĶ¨ž°įŽ¨ľžĚī Žąąžóź Žď§žĖīžė®Žč§. ÍĶ¨Ž†ĀžĚīÍįÄ Žė¨Ž¶¨Ž•ľ Ūäľ Í≤É ÍįôÍłįŽŹĄ ŪēėÍ≥†, žčúŽāī ŪēúŽ≥ĶŪĆźžóź Ž∂ąžčúžį©Ūēú UFO(ŽĮłŪôēžĚłŽĻĄŪĖČŽ¨ľž≤ī)ž≤ėŽüľ Ž≥īžĚīÍłįŽŹĄ ŪēúŽč§. žĚłÍ≥ĶžúĄžĄĪžóźžĄúŽŹĄ žčĚŽ≥ĄžĚī ÍįÄŽä•Ūēú žĚī ÍĪīž∂ēŽ¨ľžĚÄ žėõ ŽŹôŽĆÄŽ¨łžöīŽŹôžě• Ž∂ÄžßÄžóź Žď§žĖīžĄú žė§ŽäĒ 3žõĒ ÍįúÍīÄŪē† ŽŹôŽĆÄŽ¨łŽĒĒžěźžĚłŪĒĆŽĚľžěź žē§ ŪĆĆŪĀ¨(DDP)Žč§. žė§žĄłŪõą ž†Ą žčúžě•žĚī žēľžč¨žį®Í≤Ć ž∂ĒžßĄŪēú ‚ÄėŽĒĒžěźžĚł žĄúžöł ŪĒĄŽ°úž†ĚŪäł‚ÄôžĚė žó≠ž†ź žā¨žóÖžĚīžěź žĄúžöłžĚė ŽěúŽďúŽßąŪĀ¨Ž°ú žāľÍ≥†žěź ŪĖąŽćė Í≥≥žĚīŽč§. ŪēėžßÄŽßĆ žĚī ÍĪīŽ¨ľžĚī žįĹž°įžôÄ Ž≥ÄŪėĀžĚė žēĄžĚīžĹėžúľŽ°ú žĄúžöłžĚĄ ž†Ą žĄłÍ≥Ą ŽĒĒžěźžĚłžĚė ž§Ďžč¨ŽŹĄžčúŽ°ú ŽßĆŽď§ ÍĶ¨žč¨ž†źžĚī Žź† Í≤ÉžĚīŽĚľÍ≥† Žč®ž†ēžßďÍłįžóĒ žĄ§Í≥ĄŽ∂ÄŪĄį ÍĪīžĄ§Í≥Ķžā¨ Í≥ľž†ēžóź žĚīŽ•īÍłįÍĻĆžßÄ ŽĄąŽ¨īŽāė ŽßéžĚÄ Ž¨łž†úž†źžĚĄ žēąÍ≥† žěąŽč§Í≥† ž†ĄŽ¨łÍįĎ吏ĚÄ žßÄž†ĀŪēúŽč§. žĚīŽĮł 5000žĖĶžõźžóź žú°ŽįēŪēėŽäĒ žóĄž≤≠Žāú ŪėąžĄłÍįÄ Ūą¨žěÖŽźźžĚĄ ŽŅź žēĄŽčąŽĚľ žēěžúľŽ°ú žöīžėĀÍ≥ľž†ēžóźžĄú Žėź žĖľŽßąŽāė ŽßéžĚÄ žĄłÍłąžĚĄ ŽćĒ žŹüžēĄŽ∂ÄžĖīžēľ Ūē†žßÄ Ž™®Ž•łŽč§ŽäĒ žöįŽ†§ŽŹĄ ž†úÍłįŽźúŽč§. ŽŹĄžč¨ ŪĚČŽ¨ľŽ°ú ž†ĄŽĚĹŪēú žĄúžöłžčú žč†ž≤≠žā¨, žĄłŽĻõ ŽĎ•ŽĎ•žĄ¨Í≥ľ Ūē®ÍĽė žė§ ž†Ą žĄúžöłžčúžě•žĚī ž∂ĒžßĄŪēú ŽĒĒžěźžĚłžĄúžöł ŪĒĄŽ°úž†ĚŪäłÍįÄ ŽėźŽč§žčú žó¨Ž°†žĚė ŽŹĄŽßąžóź žė§Ž•ľ ž°įžßźžĚīŽč§.

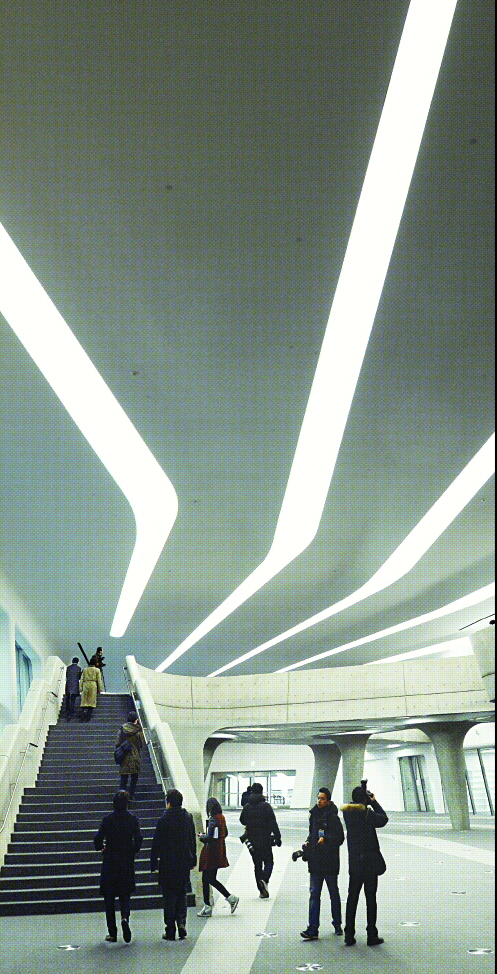

DDP žāīŽ¶ľ1ÍīÄ.

ŽŹĄž§ÄžĄĚ Íłįžěź pado@seoul.co.kr

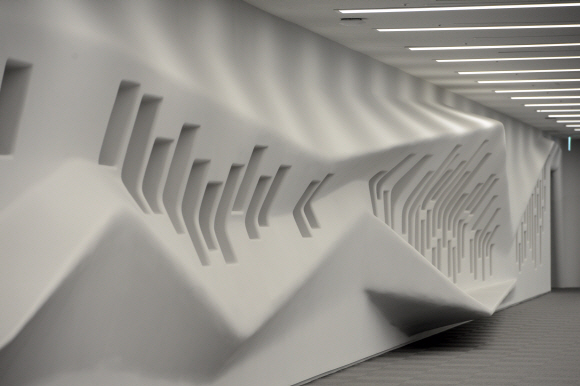

DDP žāīŽ¶ľ2ÍīÄ.

ŽŹĄž§ÄžĄĚ Íłįžěź pado@seoul.co.kr

ŽŹĄž§ÄžĄĚ Íłįžěź pado@seoul.co.kr

7ŽÖĄžó¨žóź ÍĪłž≥ź 3000žĖĶžõźžĚė žėąžāįžĚĄ Žď§žó¨ žĄłžöī žĄúžöłžčú žč†ž≤≠žā¨žĚė ÍĪīŽ¨ľŽĒĒžěźžĚł Í≥ĶŽ™®Ž∂ÄŪĄį žôĄžĄĪÍĻĆžßÄžĚė Í≥ľž†ēžĚĄ ŽčīžĚÄ Žč§ŪĀźžėĀŪôĒ ‚ÄėŽßźŪēėŽäĒ ÍĪīž∂ē žčúŪčį:ŪôÄ‚ÄôžĚÄ žčúž≤≠žā¨ ŽĒĒžěźžĚł žĄ†ž†ēžĚĄ ŽĎėŽü¨žčľ ŽÖľŽěĞ̥ ÍįúÍīĄŪēėÍ≥†, ŽĆÄŪėē žčúÍ≥Ķžā¨ÍįÄ žĄ§Í≥ĄŽ∂ÄŪĄį žčúÍ≥ĶÍĻĆžßÄ žĚľÍīĄž†ĀžúľŽ°ú Žß°žēĄ Í≥ĄžēĹŪēėŽäĒ ŪĄīŪā§ Žį©žčĚžúľŽ°ú žĚłŪēú žÉĀžóÖž£ľžĚėžôÄ ÍīÄŽ£Ćž£ľžĚėžĚė ŪŹźŪēīŽ•ľ Íľ¨žßĎŽäĒŽč§. žĚī žėĀŪôĒŽ•ľ ŽßĆŽď† ž†ēžě¨žĚÄ ÍįźŽŹÖžĚÄ ‚Äúžčúž≤≠žā¨ÍįÄ žôĄžĄĪŽźėŽäĒ Í≥ľž†ēžĚĄ žßÄžľúŽ≥īŽ©īžĄú Í≥ĶÍ≥ĶÍĪīž∂ēŽ¨ľžĚī žßĄžėĀŽÖľŽ¶¨žóź ÍįáŪėÄ Í∑ł žÜćžóź žĖīŽĖ§ ÍįÄžĻėŽ•ľ ŽčīžēĄžēľ ŪēėŽäĒžßÄžĚė ÍįÄžĻėÍįÄ žč§žĘÖŽźėÍ≥† žěąŽč§ŽäĒ Í≤ɞ̥ ŽäźÍľąŽč§‚ÄĚÍ≥† ŽßźŪĖąŽč§. ž†ē ÍįźŽŹÖžĚÄ ‚Äúžā¨ŽěƎ吏ĚÄ ŪĚČŽ¨ľžĚī Žźú žčúž≤≠žā¨ ÍĪīžĄ§žóź ŽßéžĚÄ ŽŹąžĚī Žď§žĖīÍįĒŽč§ŽäĒ Í≤ɞ̥ Ž¨łž†ú žāľžĚĄ ŽŅź ž†ēžěĎ žĖīŽĖ§ ÍįÄžĻėŽ•ľ žúĄŪēī ŽŹąžĚĄ Žď§žó¨žēľ ŪēėŽäĒžßÄ, žöįŽ¶¨žóźÍ≤Ć žĖīŽĖ§ Í≥ĶÍįĄžĚī, žôú ŪēĄžöĒŪēúžßÄžóź ŽĆÄŪēú ŽÖľžĚėŽäĒ ŪēėžßÄ žēäžēėŽč§‚ÄĚŽ©īžĄú ‚ÄúDDPžĚė Í≤ĹžöįŽŹĄ žĄłÍ≥Ąž†ĀžĚł žúĄŽĆÄŪēú ÍĪīž∂ēÍįÄžĚė žėąžą†žěĎŪíąžĚĄ ÍįĖÍ≥† žč∂Žč§ŽäĒ žöĒÍĶ¨žôÄ žöēŽßĚžĚī žěąžóąžßÄŽßĆ Í∑łÍ≤ɞ̥ žĖīŽĖĽÍ≤Ć ŽßƎ吏Ėīžēľ ŪēėŽäĒžßÄžóź ŽĆÄŪēú Žį©Ž≤ēžĚĄ Ž™įŽěźŽćė Í≤É ÍįôŽč§‚ÄĚÍ≥† ŽßźŪĖąŽč§.

‚ÄėŽĒĒžěźžĚł žĄúžöł‚ÄôŽ°ú ÍįÄžčúŪôĒŽźėÍ≥† Ž≥łÍ≤©ŪôĒŽźú Í≥ĶÍ≥ĶŪĒĄŽ°úž†ĚŪäłžóź ŽĆÄŪēú ŽĻĄŽāúžĚė Í∑ľŽ≥ł žõźžĚłžĚī žĖīŽĒĒžóź žěąŽäĒžßÄ ž∂Ēž†ĀŪēī Ž≥īžěź. Žįúž£ľžĚė ž£ľž≤īžĚł Í≥ĶŽ¨īžõź ŪėĻžĚÄ ÍĶ≠ÍįÄÍłįÍīÄžĚė Ž¨īŽä•Í≥ľ Ž¨īžßÄ, Ž¶¨ŽćĒžĚė ž†ēžĻėž†Ā žēľžč¨žĚī Í∑ł Žč®žīąŽ•ľ ž†úÍ≥ĶŪĖąžĚƞ̥ žĖīŽ†ĶžßÄ žēäÍ≤Ć žēĆ žąė žěąŽč§. Í≥ĶŽ¨īžõźŽď§žóźÍ≤Ć ÍĪīž∂ēžĚė ž†ĄŽ¨łžĄĪžĚĄ ÍįĖž∂ĒŽĚľÍ≥† žöĒÍĶ¨Ūē† žąėŽäĒ žóܞ̥žßÄŽĚľŽŹĄ Žč§Ž•ł Žį©žčĚžúľŽ°ú ž†ĄŽ¨łžĄĪžĚĄ ÍįĖž∂į žĚīŽ•ľ Í∑ĻŽ≥ĶŪē† Í≤ɞ̥ ž£ľŽ¨łŪē† žąėŽäĒ žěąŽč§.

ÍĪīž∂ēŽĻĄŪŹČÍįÄ žĚīžĘÖÍĪī Í≤ĹÍłįŽĆÄ ÍĪīž∂ēŽĆÄŪēôžõź ÍĶźžąėŽäĒ ‚ÄúÍ≥ĶÍ≥ĶŪĒĄŽ°úž†ĚŪäłžĚė žĄĪŪĆ®žôÄ ÍīÄŽ†®Ūēú Ž™®Žď† Í≥ĶÍ≥ľŽäĒ ž£ľž≤īŽä•Ž†•žĚė ŪēúÍ≥ĄÍįÄ Í∑ł žõźžĚł‚ÄĚžĚīŽĚľŽ©į ‚ÄúŽ∂Äž°ĪŪēú ž†ĄŽ¨łžĄĪžĚĄ Ž≥īžôĄŪēėÍłį žúĄŪēī ž†ĄŽ¨łÍįĎ吏̥ ŽŹôžõźŪēīžēľ ŪēėŽäĒŽćį žßÄÍłąÍĻĆžßÄ Í≥ĶÍ≥ĶŪĒĄŽ°úž†ĚŪäłžĚė ž∂ĒžßĄÍ≥ľž†ēžóźžĄú žú§Ž¶¨ž†ĀžĚł Íłįž§ÄÍ≥ľ ž†ĄŽ¨łž†Ā žēąŽ™©žĚĄ ÍįĖž∂ė, ž†úŽĆÄŽ°ú Žźú ž†ĄŽ¨łÍįĎ吏̥ Žįįž†úŪēú žĪĄ žēąžĚľŪēėÍ≤Ć ŽĆÄž≤ėŪĖąŽč§‚ÄĚÍ≥† žßÄž†ĀŪĖąŽč§. žĄúžöłžčú žč†ž≤≠žā¨žĚė ŽĒĒžěźžĚł Í≤įž†ēŽŹĄ Í∑łŽ†áÍ≥†, DDPžĚė Í≥ĶŽ™®ŽčĻžĄ†žěĎ Í≤įž†ēŽŹĄ ŪēúÍĶ≠ÍĪīž∂ēŽ¨łŪôĒžôÄŽäĒ ÍĪįŽ¶¨ÍįÄ Ž®ľ žĚłŽ¨ľŽď§žĚĄ žĶúžĘ֞訞ā¨žóź žįłžó¨žčúžľú ž†ēžĻėž†ĀžĚł Í≤įž†ēžóź ÍĪįžąėÍłį žó≠Ūē†žĚĄ ŪēėÍ≤Ć Ūēú Í≤įÍ≥ľ žčúŽĮľŪėąžĄłŽßĆ Žā≠ŽĻĄŪēėÍ≥† ŽĻĄŽ£®Ūēú žôłŪėēŽ¨ľžĚī ŪÉĄžÉĚŪēėÍ≤Ć ŽźźŽč§ŽäĒ Í≤ÉžĚīŽč§. žĚī ÍĶźžąėŽäĒ ‚ÄúŽĮłÍĶ≠ žė§ŪēėžĚīžė§ŽĆÄŪēôžóźžĄúŽŹĄ ÍĪīŽ¨ľžĚĄ žßďŽäĒ Žćį Ž™®Žď† ŪēôžÉĚÍ≥ľ ž†ĄŽ¨łÍįĎ吏Ěī Ž™®žĚł ÍįÄžöīŽćį Í≥ĶÍįúžč¨žā¨Ž•ľ ŪēėŽ©į Ž¨łž†úž†źžĚĄ Í≤ÄŪ܆ŪēėŽäĒ ŽďĪ Í≤įž†ēÍ≥ľž†ēžĚĄ ÍĪįžĻúŽč§‚ÄĚŽ©īžĄú ‚ÄúÍ≥ĶÍ≥ĶŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žĚÄ ž†ąžį®ÍįÄ ÍįÄžě• ž§ĎžöĒŪēėŽ©į Í≥ĶŽ¨īžõźŽď§žĚė ž†ĄŽ¨łžĄĪžĚī žóܞ̥žąėŽ°Ě Ž™®Žď† ž†ąžį®ŽäĒ ŽćĒ Ūą¨Ž™ÖŪēėÍ≤Ć žóīŽ†§ žěąžĖīžēľ ŪēúŽč§‚ÄĚÍ≥† Íįēž°įŪĖąŽč§. Í∑łŽäĒ ‚ÄúžēĄŽ¶ĄŽč§žöī ŽŹĄžčúÍ≥ĶÍįĄžĚĄ ŽßƎ硫†§Ž©ī žēěžúľŽ°ú ž∂ĒžßĄŽź† Í≥ĶÍ≥ĶŪĒĄŽ°úž†ĚŪ䳎äĒ ž†Ąž≤ī ž†ąžį® žēąžóź Í≤Äž¶Ě¬∑ŽĻĄŪĆź¬∑ÍįźžčúÍįÄ žÉĀžčúž†ĀžúľŽ°ú žĚīŽ§Ąž†łžēľ ŪēėÍ≥† Ž¨īžóáŽ≥īŽč§ŽŹĄ Í∑ł ž†ąžį®Ž•ľ ž†úŽĆÄŽ°ú žĚīŪĖČŪē† žąė žěąŽäĒ žĚłŽ¨ľžĚĄ Ž∂ÄžßÄŽüįŪěą žįĺžēĄžēľ ŪēúŽč§‚ÄĚÍ≥† ŽßźŪĖąŽč§.

ž†ąžį®žÉĀžĚė Ž¨łž†úŽŹĄ Ž¨łž†úžßÄŽßĆ ž†ēžĻėž†ĀžĚł žēľžč¨žóź ŪúėŽĎėŽ†§ ž°įͳȞ¶ĚžĚĄ Ž∂ÄŽ¶į Í≤ÉŽŹĄ žēěžúľŽ°úžĚė Í≥ĶÍ≥ĶŪĒĄŽ°úž†ĚŪäł ž∂ĒžßĄžóźžĄú ŽįėŽďúžčú žčúž†ēŽźėžĖīžēľ Ūē† ŽĆÄŽ™©žĚīŽč§. žĄúžöłžčú žč†ž≤≠žā¨Ž•ľ žßďŽäĒ Žćį 7ŽÖĄ, DDPŽ•ľ ž∂ĒžßĄŪēėŽäĒ Žćį 7ŽÖĄ 6ÍįúžõĒžĚī ÍįĀÍįĀ žÜĆžöĒŽźú žā¨žč§žĚÄ žĄłÍ≥Ąž†ĀžúľŽ°úŽäĒ ŽČīžä§ÍĪįŽ¶¨ÍįÄ Žź† ŽßĆŪēėŽč§. ÍįÄÍĻĆžöī žĚľŽ≥łžĚĄ žėąŽ°ú Žď§žĖīŽ≥īžěź. žĚľŽ≥ł žė§žā¨žĻī žčúŽ¶Ĺžó≠žā¨ŽįēŽ¨ľÍīÄ ÍĪīŽ¨ľŪĄįŽäĒ Í≥†ŽĆÄÍ∂ĀÍ∂ź žú†ž†ĀžßÄ Í∂ĀŪĄį žĚľŽ∂ÄžėÄŽč§. žú†ž†Ā ŪĆĆÍīī ŽÖľŽěÄžĚī žĚľžěź žė§žā¨žĻī žčúŽäĒ ž†ĄŽ¨łÍįÄŽď§Í≥ľ žčúŽĮľŽď§žĚī Ū܆Ž°†ŪēėŽ©į žĚėÍ≤¨žĚĄ žąėŽ†īŪēėŽäĒ ŽćįŽßĆ 7ŽÖĄžĚĄ Ž≥īŽÉąŽč§. Í∑łŽ¶¨Í≥† žú†ž†ĀžĚĄ ŪõľžÜźŪēėžßÄ žēäÍ≥† Í∑ł žěźž≤īŽ•ľ žßÄŪēėžóź Ž≥īž°īŪā§Ž°ú ŪĖąŽč§. Í∑ł žúĄžóź ÍĪīžĄ§Žźú Í≥†žłĶ ŽįēŽ¨ľÍīÄžĚÄ žė§žā¨žĻīžĚė ŽěúŽďúŽßąŪĀ¨ÍįÄ ŽźėžĖī žěąŽč§.

žĄúžöłžčú Ž∂Äžčúžě• žčúž†ą ŽĒĒžĚłžĄúžöł žīĚÍīĄŽ≥łŽ∂Ğ앞̥ žßÄŽāł Í∂ĆžėĀÍĪł žĄúžöłŽĆÄ ÍĶźžąėŽäĒ ‚ÄúžĄúžöłžĚĄ ŽĒĒžěźžĚł ŽŹĄžčúŽ°ú žĄłÍ≥ĄžĚłžĚė ž£ľŽ™©žĚĄ ŽįõÍ≤Ć Ūēú ž†źžĚÄ žĚłž†ēŪēīžēľ ŪēėžßÄŽßĆ ŽĄąŽ¨ī žĄĪÍłČŪēėÍ≤Ć ž∂ĒžßĄŪēú žł°Ž©īžĚī žěąŽč§‚ÄĚŽ©į ‚Äúžě•¬∑Žč®Íłį Í≥ĄŪöćžĚĄ Ūą¨Ū䳎ěôžúľŽ°ú žßĄŪĖČŪēėŽ©īžĄú žßÄžÜćÍįÄŽä•Ūēú ŽĒĒžěźžĚłžĚĄ ž∂ĒÍĶ¨Ūēīžēľ Ūē† Í≤É‚ÄĚžĚīŽĚľÍ≥† ŽßźŪĖąŽč§.

Ūē®ŪėúŽ¶¨ žĄ†žěĄÍłįžěź lotus@seoul.co.kr

2014-01-11 13Ž©ī

Copyright ‚ďí žĄúžöłžč†Ž¨ł All rights reserved. Ž¨īŽč® ž†Ąžě¨-žě¨ŽįįŪŹ¨, AI ŪēôžäĶ ŽįŹ Ūôúžö© ÍłąžßÄ

![thumbnail - ž∂©Í≤©ž†ĀžĚł ‚ÄėžēĆŽ™ł ž∂ēž†ú‚Äô Í∑ľŪô©‚Ķ1ŽßĆŽ™Ö Ží§žóČŪā§ŽćĒŽčą ‚ÄėžĚėžčĚŽ∂ąŽ™Ö‚Äô žÜćž∂ú [ŪŹ¨žį©]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/02/22/SSC_20260222134333_N2.png.webp)