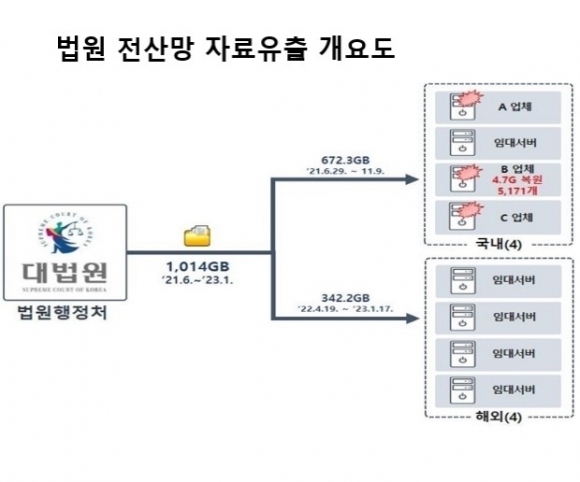

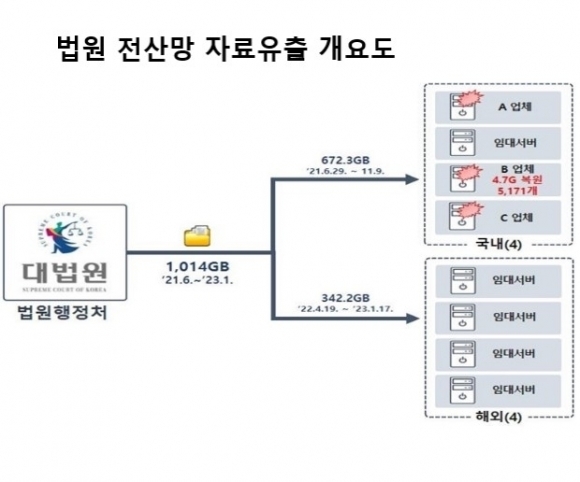

사태 키운 법원행정처 책임론

늑장 신고로 유출정보 파악 안 돼

유출 당사자에 통지 의무도 어겨

“보안점검 여부 처벌·손배에 영향”

법원 전상망 자료유출 개요도. 경찰청

권헌영 고려대 정보보호대학원 교수는 12일 “법원이 해당 사건 인지 후 수사기관에 신고해야 할 의무, 개인정보 유출 당사자에게 통지해야 할 의무 등을 제대로 수행하지 않은 건 명백해 보인다”며 “관계자들을 상대로 형사 및 손해배상 등 책임이 제기될 수 있다”고 말했다.

황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수는 “과거 은행 등 금융기관에서 개인정보 유출 사건이 터졌을 때 관계자들이 정보통신망법 위반 등 혐의로 처벌받은 사례를 고려하면 법원 관계자들에게도 비슷한 잣대가 적용될 것으로 보인다”고 전망했다. 익명을 요구한 검찰 전직 고위 관계자는 “법원이 그간 정기적인 보안 점검을 해 왔는지 여부도 책임 소지를 가리는 중요한 요소가 될 것”이라고 했다. 법원 안팎에서는 자체 정보보호 능력이 취약한 상황에서 외부 기관에만 의지하다 보니 사태를 키웠다는 비난도 나온다.

법원행정처 관계자는 “국정원에 공문으로 정식 수사를 요청한 건 지난해 12월이지만, 해킹을 인지한 직후인 지난해 3~4월부터 이미 국정원과 협력해 조사를 진행했다”고 설명했다. 한편 시민단체 자유대한호국단은 지난해 12월 법원행정처가 유출 사실을 고의로 숨겼다며 김상환 전 법원행정처장(대법관)과 전산 담당자들을 허위 공문서 작성 및 행사 등 혐의로 고발했으며 현재 서울중앙지검에 계류 중이다.

김소희·이성진 기자

2024-05-13 3면