태양 표면의 온도는 섭씨 5000~6000도이고, 중심부는 1500만도에 이른다. 태양이 우주에 방출하는 에너지는 초당 3.8×1023㎾나 된다. 지구 표면의 1㎡는 약 340W의 에너지를 받게 되는데, 지구 전체로 따지면 인류가 1년에 소비하는 에너지의 7000배에 이른다. 인류의 열망이 태양에너지에 대한 관심으로 넓혀지는 것은 당연한 일이다.

무궁무진한 수소를 연료로 써서 공해가 없고 고갈될 염려도 없는 궁극의 에너지원을 찾으려는 노력이 인공태양(핵융합 발전)이다. 우라늄이나 플루토늄을 이용한 원자력 발전은 원자의 핵분열을 이용하는데 방사선이나 핵폐기물 처리 등 많은 문제를 낳는다. 방사능 누출을 막으려는 관리에도 엄청난 비용이 들어간다.

반면 태양에너지가 만들어지는 핵융합에 동반되는 방사능 물질이나 방사선 노출 시간은 무시해도 될 정도다. 꿈의 에너지인 만큼 꿈과 같은 기술을 필요로 한다. 첫째가 핵융합 반응을 안정적으로 유지할 수 있는 섭씨 1억도 이상을 유지하는 기술이다. 금속 가운데 녹는 점이 가장 높은 텅스텐도 섭씨 3410도가 넘으면 녹아 버린다. 둘째로는 연료가 되는 2개의 원자핵을 아주 빠른 속도로 충돌시키는 안정화 기술이다.

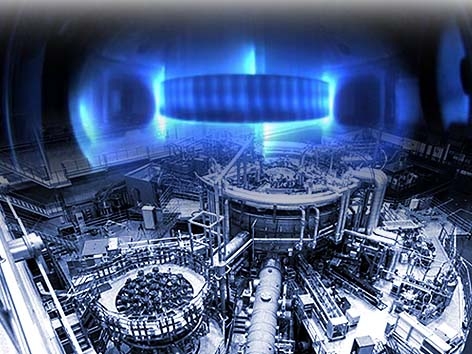

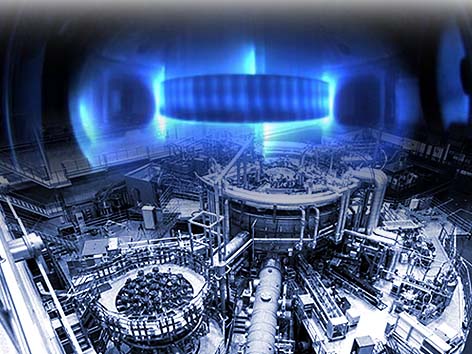

1억도 이상을 견디며 플라스마(고체·액체·기체도 아닌 제4의 물질) 상태에서 원자핵 충돌을 유도해야 하는데 플라스마를 초전도 자석 안에 가둬 놓고 안정적으로 제어하는 것이 핵융합 실험로 토카막(tokamak)이다. 옛소련이 가장 먼저 실험에 나섰고 일본도 1996년 섭씨 5억 2000만도까지 올렸지만 단 몇 초 유지하는 데 그쳤다.

실험로를 짓는 데만 100억 달러 이상 들어 미국과 유럽연합(EU), 한국 등 7개국이 컨소시엄을 형성해 ‘국제열핵융합실험로’(ITER)를 짓고 있다. 그런데 2008년에야 첫발을 뗀 국내 연구진의 독자 실험로 ‘케이스타’(KSTAR)가 지난해 세계 최초로 20초를 돌파한 데 이어 1년 만에 30초로 또 늘렸다는 낭보가 그제 전해졌다. 13년 전 794차례 실험 끝에 0.1초 유지했던 것을 2019년 8초로 늘린 데 이어 무수한 실패 끝에 거둔 성과다.

ITER에 견줘 융합로의 크기는 3분의1, 400명밖에 안 되는 우리 연구진이 2026년쯤 상업 발전을 가늠할 만한 300초를 달성할 계획이라고 한다. 정부가 2050년대 핵융합발전소를 짓겠다는 큰 그림을 그리는 것도 우리 연구진이 밤낮없이 연구한 성과를 바탕으로 하고 있음은 물론이다.

임병선 논설위원 bsnim@seoul.co.kr

2021-11-24 31면