법정 섰던 재벌 총수들 희비

최태원 SK회장 등기이사 복귀한화회장 2019년까지 등재 못해 ‘장자 우선’ 삼형제 지분다툼 불씨

CJ회장은 재판 중… 공백 장기화

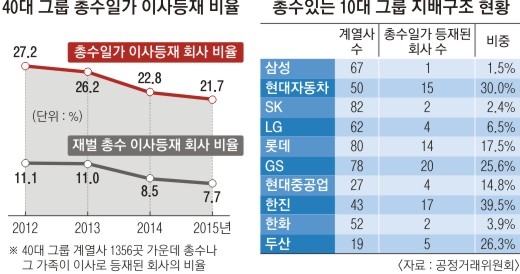

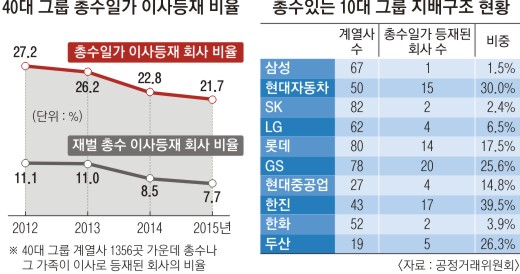

재판장에 섰던 재벌 총수들의 희비가 엇갈렸다. 지난해 광복절 특별사면으로 풀려난 최태원 SK그룹 회장은 다음달 SK㈜ 등기이사로 공식 복귀한다. 형이 집행 중인 김승연 한화그룹 회장과 재판이 끝나지 않은 이재현 CJ그룹 회장은 경영 전면에 나서지 못하고 있다. SK는 과감한 투자와 신사업 추진에 날개를 달았지만 한화와 CJ는 총수의 귀환이 늦어지면서 후계 구도에 관심이 쏠리는 상황이다.

김 회장의 복귀가 늦어지면서 한화 내부에서는 예전과 다른 움직임이 관측된다. 김 회장의 세 아들이 본격적인 경영 행보에 나서면서 젊은 임원들이 향후 주도권을 잡기 위해 ‘줄타기’에 한창이다. 김 회장을 ‘체어맨’(CM)으로 부르며 절대 충성하던 과거와는 사뭇 다른 모습이다. 한화에 정통한 관계자는 “그룹 경영기획실에서 컨설턴트를 고용해 후계구도 짜기에 들어간 것으로 안다”면서 “회장이 복귀를 해도 경영을 직접 챙기는 기간이 길지 않을 것으로 보고 누가 후계를 이을지 ‘눈치작전’에 들어갔다”고 말했다.

한화는 장남 승계 원칙에 따라 창업주 고(故) 김종희 회장을 이어 장남 김승연 회장이 그룹을 물려받았다. 이 과정에서 동생 김호연 전 빙그레 회장과 3년여간 31차례에 걸친 지리멸렬한 재판을 거치기도 했다. 김 회장은 후대에는 이런 분쟁이 없도록 장남 김동관 전무에게 지분을 더 많이 할당했다. 김 전무의 ㈜한화 지분은 4.41%로 동생들(차남 김동원, 삼남 김동선 각각 1.66%)보다 많다. 세 아들이 100% 지분을 보유한 한화S&C는 김 전무가 50%로 가장 많다. 하지만 ‘장자 우선’ 원칙이 향후 세 형제간의 지분다툼을 불러올 불씨를 제공했다는 시각도 그룹 내에서는 적지 않다.

김 전무는 2012년 김 회장이 법정 구속된 이후 비상경영 체제가 가동됐을 때 최금암(여천NCC 대표) 당시 경영기획실장과 그룹 인사에 관여했다. 당시 김 회장 라인과 미묘한 ‘갈등’이 있었다는 후문이다. 한화 내부에서는 “면세점 사업에 주력하는 김동선 한화건설 과장이 향후 ‘복병’으로 나타날 수 있다”고 전망했다. 차남인 김동원 한화생명 부실장은 서울 신사동에 사무실을 차려 놓고 온라인 신사업에 공을 들이며 후일을 도모하고 있는 것으로 전해졌다.

CJ는 후계 구도의 밑그림이 없는 상황이다. 이 회장이 지난해 12월 열린 파기환송심에서도 실형을 선고받으면서 결국 징역형을 피하기 어려워졌고 건강마저 악화한 터라 2013년 7월부터 시작된 경영 공백이 더 길어질 전망이다. 재계는 CJ의 승계 플랜이 필요하다고 보고 있다. 파기환송심 이후 이 회장이 CJ올리브네트웍스의 보유 지분 전부인 11.35%를 아들 선호(26)씨와 딸 경후(31)씨, 조카 소혜·호준씨 등 4명에게 증여하면서 후계 작업이 본격화하는 것이라는 관측을 낳았다. 선호씨는 이 회사 지분율이 15.84%로 늘어 최대 주주에 올랐다.

김헌주 기자 dream@seoul.co.kr

오달란 기자 dallan@seoul.co.kr

2016-02-26 20면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)