화폐단위 바꾸는 ‘리디노미네이션’ 다시 수면 위로 왜 논란 되나

발음하기도 힘든 리디노미네이션(redenomination)이 언론에 자주 오르내린다. 정부는 검토한 적이 없다고 하지만 잊을 만하면 다시 불거져 나온다. 화폐단위를 바꾸는 리디노미네이션은 왜 자꾸 나오고 나올 때마다 일부에서 경기를 일으키는 걸까. 그 궁금증을 짚어 봤다.

화폐개혁은 화폐단위를 바꾸는 것 외에 신권 발행, 고액권 발행 등도 포함한다. 2002년 7월 당시 박승 한국은행 총재가 한은 내부에 구성한 화폐제도 개혁 추진팀이 연구했던 일이 이 세 가지다. 신권 발행과 5만원 고액권 발행은 순차적으로 이뤄졌으나 1000원을 1환으로 바꾸는 화폐단위 변경은 이뤄지지 못했다. 당시 재정경제부가 반대했기 때문이다.

화폐단위 변경에 대한 연구를 한은이 독자적으로 했을 리는 없다. 정부와 어느 정도 교감이 있었다는 후문이다. 그럼 정부는 왜 막판에 없던 일로 덮었을까. 그동안 있었던 화폐개혁에 따른 부작용이 다시 나타날 조짐을 보였기 때문이다.

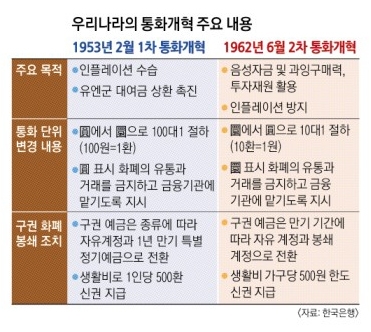

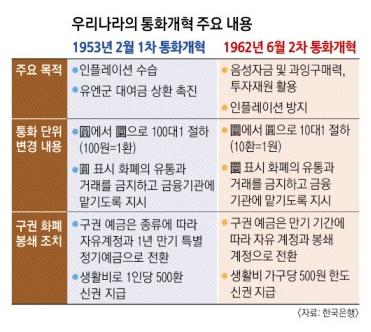

우리나라에서는 1953년과 1962년 두 번의 화폐개혁이 있었다. 1953년은 한국전쟁 직후로 거액의 군사비 지출 등으로 인한 인플레이션을 막기 위해서였다. 100환이 1원으로 바뀌는 100대1의 화폐단위 변경이다. 1962년은 경제개발계획에 들어가는 재원을 확보하기 위해서였다. 10환을 1원으로 바꾼 10대1 변경이었다. 두 번 모두 긴급명령 형태로 발표됐다. 구권의 화폐유통은 금지됐고 예금의 일부를 동결시켰다. 예상하지 않았던 조치가 가져온 충격, 그리고 일부 예금 동결로 재산을 잃을 수도 있다는 두려움 속에 화폐개혁이 진행된 것이다.

박 전 총재는 “당시 우리가 추진했던 화폐단위 변경은 구권을 신권으로 무한정 바꿔 주고 예금 동결도 없이 공개적으로 추진하자는 안이었다”며 “심리적 효과는 있을지 모르겠지만 두려워할 필요는 없는 일”이라고 강조했다. 박 전 총재의 자서전 ‘하늘을 보고 별을 보고’에 따르면 한은 조사팀은 독일과 이탈리아의 유로화 전환을 주로 연구했다. 일각에서 우려했던 것처럼 물가 상승효과는 미미한 것으로 결론지어졌다. 관건은 지하경제로 자금이 숨어들어갈 가능성이었다. 유로화 전환을 앞두고 일부 국가에서 고급 요트나 귀금속 구매가 두드러졌기 때문이다. KB국민은행의 부동산 시세에 따르면 2002년 전국의 집값은 전년보다 16.43% 올랐다. 1990년 21.04%에 이어 관련 통계가 집계된 1987년 이후 두 번째로 높은 상승률이다. 정부로서는 부담을 느낄 수밖에 없었다는 분석이 나온다.

리디노미네이션이 자꾸 거론되는 이유는 크게 두 가지다. 우선 국제화다. 미국의 1달러는 우리나라 돈으로 1000원가량이다. 각국의 최저 화폐단위를 높고 보면 1달러에 해당하는 숫자는 원화가 큰 편이다. 각국의 최저 단위 지폐의 가치는 대체적으로 미국의 1달러보다 크거나 비슷하다. 영국과 EU의 경우 미국 1달러에 해당하는 1파운드와 1유로는 동전이다.

두 번째는 경제 규모다. 우리나라 화폐단위는 1962년 정해진 뒤 50여년간 변화가 없다. 1962년 24억 달러에 불과했던 국내총생산(GDP)은 지난해 1조 4100억 달러로 500배 이상 커졌다. 이 과정에서 돈의 가치가 떨어지며 음식점에서 1000원이나 100원 단위를 생략한 메뉴판을 쓰는 경우도 나오고 있다. 예를 들어 1만원짜리 음식값을 10.0이라고 표시하는 방식이다.

이런 관점에서 리디노미네이션을 잘한 국가가 터키다. 2005년 이전 터키 이스탄불국제공항에서는 환전된 액수가 맞는지 세어 보는 외국인을 종종 볼 수 있었다. 당시 미국 1달러는 130만 터키리라였다. 버스 요금은 90만 터키리라, 커피 한 잔 값은 100만 터키리라, 호텔 1박 비용은 1억 터키리라 수준이었다. 화폐단위 표기가 일이 됐고 여기에 더해 살인적인 인플레이션도 발생했다. 터키는 2005년 1월 100만대1의 교환 비율로 화폐단위를 변경했다. 지금 환율은 1달러당 3터키리라 안팎이다. 2터키리라 수준이었으나 최근 원자재 신흥국의 통화가치가 하락하면서 환율이 큰 폭으로 올랐다.

화폐개혁은 성공보다 실패가 많았다. 짐바브웨는 2000년대 들어서 세 번(2006, 2008, 2009년)에 걸쳐 화폐단위를 바꿨다. 살인적인 물가 상승이 계속됐고 경기는 더욱 침체됐다. 이제 짐바브웨 국민들은 자국 통화가 아닌 미국 달러로 거래를 하곤 한다. 1985년 베트남은 보수파의 주도로 화폐개혁을 했다. 기대와 달리 경제성장률 하락, 물가 상승률 급등이 나타나 공산당 안에서 보수파가 위축되고 개혁파가 주도하면서 1986년 ‘도이머이’(쇄신) 정책이 등장했다.

●“늦을수록 사회적 비용 커져” vs “인플레이션 은폐 시도”

화폐단위가 바뀌면 물가 상승과 비용 부담이 발생한다. 예를 들어 1000원이 1환으로 바뀌면 2800원짜리 커피는 2.8환이 된다. 판매자 입장에서는 이를 3환으로 올리고 싶은 욕구가 발생한다. 이른바 단수 효과다. 국민들이 돈의 가치에 무뎌지거나 신·구권 겸용에 따른 혼란을 겪을 수 있다. 화폐가 바뀌면 자동판매기의 화폐 투입구, 현금자동입출금기(ATM) 등도 바뀌어야 한다. 경기 호황기에는 부작용이지만 불황기라면 투자가 늘어나는 효과가 된다.

장단점이 팽팽히 맞서기 때문에 이를 둘러싼 논란도 뜨겁다. 박 전 총재는 “신권 발행, 고액권 발행, 화폐단위 변경 세 가지를 동시에 하려고 했던 것은 사회적 혼란과 비용을 줄이기 위해서였다”면서 “화폐단위 변경은 언젠가는 해야 할 텐데 늦을수록 사회적인 비용이 커질 것”이라고 말했다. 배영목 충북대 경제학과 교수는 “리디노미네이션은 통화관리를 잘하지 못해 나타난 인플레이션의 역사를 은폐하려는 시도”라며 “경제 상황을 해결할 정책 수단으로 리디노미네이션을 고려할 것이 아니라 원화의 신뢰성을 높이려는 노력이 필요하다”고 반박했다.

전경하 기자 lark3@seoul.co.kr

[용어 클릭]

■리디노미네이션(redenomination) ‘다시’를 뜻하는 ‘리’(re)와 ‘화폐 체계’를 뜻하는 ‘디노미네이션’(denomination)의 합성어다. 말 그대로 화폐 체계를 다시 한다는 뜻이다. 모든 지폐와 동전의 실질 가치는 그대로 두고 액면 숫자를 동일한 비율로 낮추는 식이다. 예컨대 1000대1로 낮추면 1000원짜리가 1원이 되지만 1원의 가치는 종전대로 1000원이다. 돈에 붙는 ‘동그라미’(O)가 줄어들어 표기가 훨씬 간단해진다. 화폐단위뿐만 아니라 화폐 이름을 바꾸는 것도 포함한다.

2015-09-26 10면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)