김현태 야생조류協 고문이 보내온 생생한 야생기록

장다리물떼새를 아십니까? 이름 그대로 쭉 뻗은 긴 다리가 퍽이나 인상적인 새입니다. 한번 보기만 하면 누구나 금세 알아차릴 만큼 차림새가 눈에 띕니다. 가늘고 긴 분홍색 다리 위에 흑백의 대비가 뚜렷한 몸뚱이가 얹혀 있지요. 키는 40㎝ 남짓인데, 다리 길이가 절반을 넘으니 어떨 땐 위태롭게 보이기도 합니다.

김현태 야생조류협회 고문

장다리물떼새는 1998년까지만 해도 국내 관찰기록이 거의 없던 미지의 새였습니다. 몽골의 습지에서 동남아로 날아가는 동안 우리나라에 잠깐 들르는 나그네새로만 알려져 있었지요. 그런데 그 해 여름 서산간척지에서 번식 중인 모습이 국내에서 처음 확인됐습니다. 한국야생조류협회 김현태(서산농공고등학교 교사) 고문이 학계에 보고하면서 세상에 알려진 것입니다.

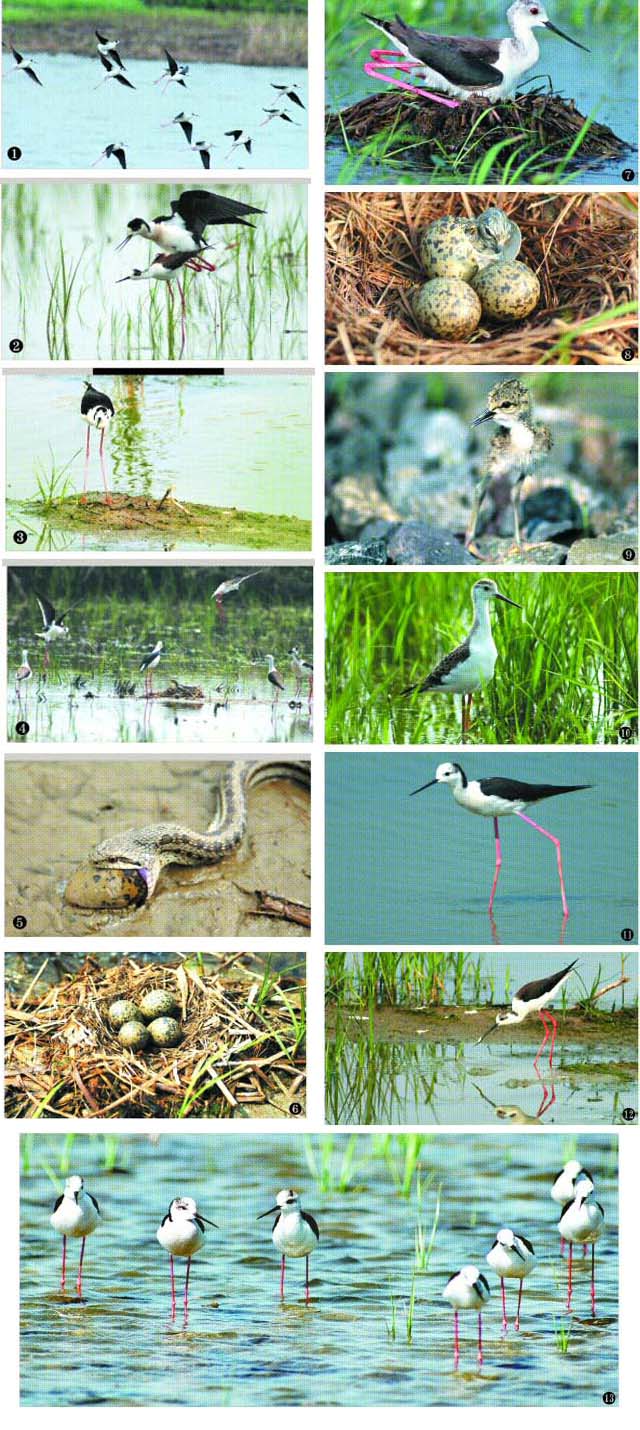

장다리물떼새는 이후 서산간척지에서 해마다 4∼8월 사이에 머물면서 번식해 오고 있습니다. 가장 많을 때도 50∼60쌍만 발견될 정도로 보기 드문 희귀종입니다. 김 고문은 1998년부터 올 여름까지 이 새의 모습을 사진에 담아왔는데, 그 동안의 생생한 야생기록을 최근 서울신문에 보내왔습니다. 교미와 둥지 짓기, 알 품기, 부화 그리고 어린새가 성체로 자라기까지 가히 ‘장다리물떼새의 일생’이라 일컬어도 손색이 없을 듯합니다. 물길에 휩쓸려 둥지 밖에 떨어진 알(길이 4㎝, 폭 3㎝ 정도)을 누룩뱀이 먹어치우는 광경에선 자연의 섭리가 떠올려지기도 합니다.

장다리물떼새의 자식 사랑은 남다릅니다. 사람이나 다른 동물들이 알이 담긴 둥지 곁으로 접근하면 우르르 몰려들어 날개를 퍼득이거나 소리를 지르고, 부리로 쪼는 방어행동을 합니다. 물떼새류 특유의 집단 보호행동인데, 이 말고도 둥지가 발각되지 않도록 거짓으로 꾸미는 의태(擬態)행동도 흥미롭습니다. 김 고문은 “둥지 반대편에 서서 다리를 저는 체 하거나, 갑자기 날개를 펴 퍼드득하고 비상하는 식으로 다른 동물들의 주의를 돌리곤한다.”고 전합니다.

사진제공 김현태 야생조류협회 고문

사진에 담긴 장다리물떼새의 일생. 서산간척지를 찾아 교미·둥지짓기를 한 뒤 ‘집단보호행동’도 하지만 뱀에게 잡아먹히는 횡액을 당하기도 한다.((1)∼(5)) 사진 (6)∼12은 갓 낳은 알이 새끼로 태어나 성체로 자라기까지의 모습. 다른 동물이 접근하는 낌새가 들면 13처럼 일렬로 죽 늘어서 ‘위력’을 과시하기도 한다.

사진제공 김현태 야생조류협회 고문

사진제공 김현태 야생조류협회 고문

이런 습성은 다른 새들에게 덕을 베풀기도 합니다. 호사도요(천연기념물 449호)와 뜸부기(천연기념물 446호·환경부지정 멸종위기종)처럼 법의 보호를 받으며 살아가는 귀한 새들이 떼지어 잘 뭉치는 장다리물떼새 집단에 끼어, 이들의 보호를 받으면서 살아가기 때문입니다. 그래서 “호사도요와 뜸부기를 보호하려면 장다리물떼새를 먼저 보살펴야 한다.”(한국조류보호협회 조정장 충남서산지회장)는 지적도 나오곤 합니다. 아닌 게 아니라 김 고문은 2001년 장다리물떼새를 관찰하다 그 곁에 있던 호사도요의 모습을 80여년 만에 처음 촬영하는 행운을 잡은 적도 있습니다. 호사도요는 1920년대 초 이래로 국내 관찰기록이 없었습니다.

하지만 앞으론 장다리물떼새의 국내 번식이 아주 어려워질 것 같습니다.1998년부터 9년째 꾸준히 번식해 왔지만, 갈수록 주위 환경이 나빠지고 있기 때문입니다. 김 고문은 “2002년 이후 둥지 수가 급감하고 알에서 깨어나는 새들도 찾아보기 어렵게 됐다. 작년엔 10여개 둥지 가운데 한 군데서만 새끼가 태어났을 정도로 사정이 악화한 상태”라고 말합니다. 그러면서 “지금처럼 처참한 환경이 계속되면 이른 장래엔 장다리물떼새의 국내 번식이 끝장날 것”이라고 걱정합니다.

장다리물떼새가 위기에 처한 까닭은 여럿입니다. 그동안 대규모 영농을 하면서 외지인들의 접근을 막았던 서산간척지가 2002년부터 일반에 분양된 것이 큰 원인입니다. 소규모농이 늘어나고 사람들의 발길이 잦아지면서 장다리물떼새들이 이곳을 잘 찾지 않게 된 것이지요. 특히 영농방식의 변경은 장다리물떼새에게 직접적인 생존의 위협이 됐답니다.

김 고문은 “오랫동안 논에 물을 댄 뒤 씨앗을 뿌리는 직파농법이 사라지고 몇 년전부터 서산간척지의 대부분이 모내기논으로 변했다.”고 전합니다. 장다리물떼새는 강 근처 습지나 수심이 얕은 논 또는 논갈이 후 생긴 흙둔덕에 둥지를 짓습니다. 하지만 모내기논은 땅을 바짝 마른 상태로 유지하다 모를 심기 직전에 물을 대기 때문에 번식처를 구하는 것 자체가 어렵게 됐다는 것입니다. 모내기 전의 논갈이 과정에서 애써 만든 둥지가 통째로 망가지면서 “둥지 대신 논바닥에 알을 낳아 부화에 실패한 사례도 있었다.”고 합니다. 게다가 태안군 쪽의 서산간척지 B지구 일대에는 내년부터 골프장과 각종 위락시설이 들어설 예정이니, 장다리물떼새의 사정이 정말 딱하게 된 것 같습니다.

이 대목에서 갯벌과 농경지 그리고 새들의 안식처 문제를 떠올리게 됩니다. 새들에겐 갯벌과 그 주변이 자연상태로 보존되면 살기에 가장 좋지만, 물을 담은 농경지도 차선책이긴 합니다. 오리·기러기류 그리고 장다리물떼새 같은 종들이 먹잇감도 많고, 습지 역할도 하는 농경지로 모여들기 때문입니다. 서산간척지는 본래 용도가 농지였지만 앞으로 상당부분 개발지로 변모해 갈 것으로 보입니다. 처음 약속대로 갯벌을 없애는 대신 농경지로 계속 보존하면 어떨까 생각해 봅니다. 새만금 갯벌도 마찬가지입니다. 만약 정부 일정대로 간척이 진행돼 갯벌이 사라진다면,“식량안보를 위해 농지로 사용하겠다.”던 공언만큼은 제대로 지켜져야 할 것 같습니다.

어떻든 장다리물떼새의 장래는 어둡기만 합니다. 어쩌면 우리 땅에서 다시 못 볼 이 귀한 새를 두고두고 감상할 묘안은 없는 것일까요?

박은호기자 unopark@seoul.co.kr

2006-07-31 9면