외국인 교수·연구원들의 일침

일본의 한 국책연구소에서 7년 정도 연구원으로 재직하다 국내 대학에 온 최중현(가명) 교수는 최근 심한 몸살을 앓았다. 연구비를 지원받기 위해 한국연구재단에 제출할 신청서를 쓰느라 며칠 밤을 꼬박 새우는 중노동을 했기 때문이다. 한국과 일본의 연구비 신청 시스템이 크게 다르지 않다고 알고 있었지만 실상은 달랐다. A부터 Z까지 교수가 구구절절 연구비 신청 사유를 기재하고 중언부언 설명을 되풀이하다 보니 작성 문건만 기본적으로 A4 용지로 20페이지 분량을 넘어 진을 뺀다고 전했다.

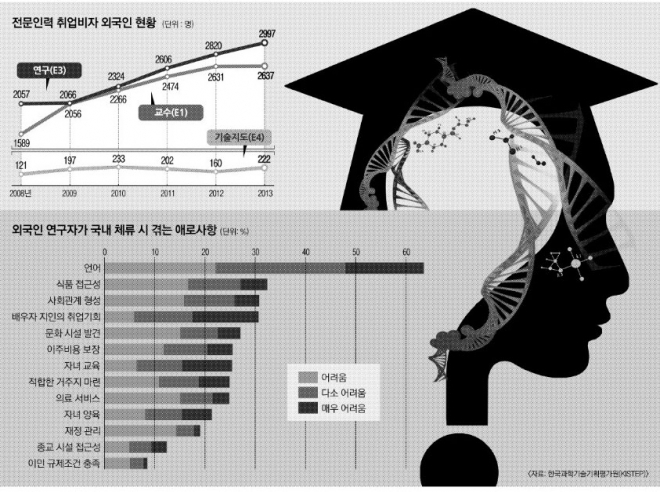

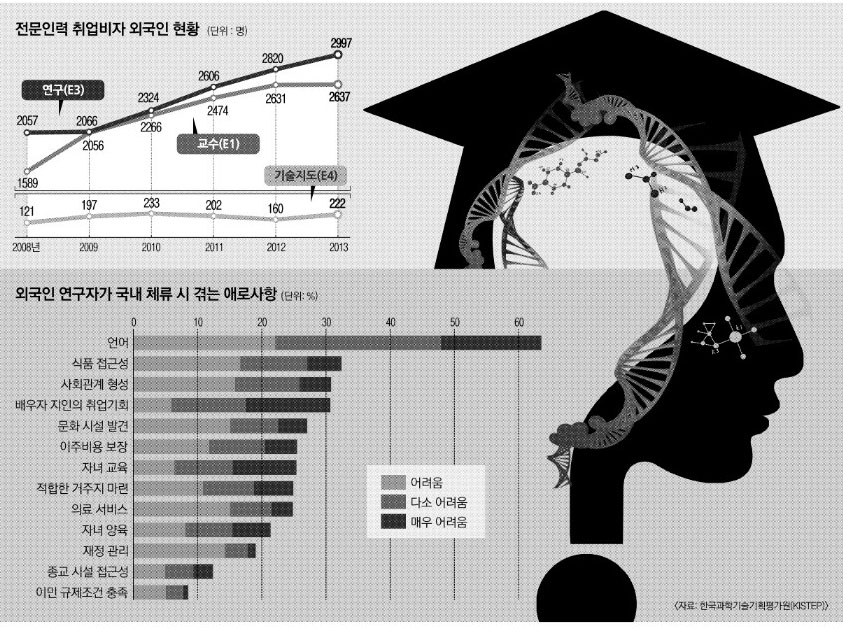

외국인 교수 등 연구자들은 국내 대학과 연구기관들이 국제화에 대한 노력을 많이 기울여 왔지만 여전히 외국인 연구자가 국내에 안착하기는 어렵다고 입을 모은다.

스위스 출신으로 서울대에서 컴퓨터공학을 가르치는 베른하르트 에거 교수는 “국제화 수준이 높다는 서울대도 교수들에게 보내는 공문이나 이메일은 전부 한국어로 쓰여져 외국인 교수는 내부 소통에서 소외될 수밖에 없다”고 지적한다. 그는 “차라리 외국인 교수를 무작정 뽑기보다는 한국어와 한국문화에 익숙한 한국계 교수들을 선발해 국제화를 순차적으로 진행하는 게 맞다”며 “아울러 외국인 교수 영입 등 글로벌화에 대한 내부 반발 등 인식도 바뀌어야 한다”고 충고했다.

국내의 한 국립대에 2년째 재직 중인 중국인 가오린(가명)교수도 한국어 중심의 학사 행정에 문제가 많다는 지적을 한다. 가오 교수는 “연구에 필요한 공문이나 규정이 모두 한국어로만 설명돼 중요한 규정이나 행사를 모르고 있다가 뒤늦게 허둥대는 경우가 많다”고 말했다. 그는 “외국인 교수 중에 이런 학사 시스템으로 인해 곤란을 겪다가 한국을 떠나는 사례도 적지 않다”며 “대학 내 외국인 교수들을 행정적으로 지원하는 시스템부터 갖추고 해외 우수 인재들을 영입하는 게 순서”라고 일침을 가했다.

교수와 학생의 관계도 외국인 교수에게는 낯선 문화로 인간 관계의 스트레스 요인이 된다.

가오 교수는 “외국인 교수들이 한국인 교수들만큼 학생들과 정서적 교류를 갖지 못한다는 점은 인정할 수밖에 없다”면서도 “교수와 학생 간 관계를 한국식으로 풀지 못한다고 비판하다 보니 적응을 어렵게 하는 이유가 된다”고 말했다.

에거 교수는 “한국에 와서 가장 놀란 건 지도교수가 제자의 주례를 서고 학생들도 교수에게 사생활 고민을 거침없이 털어놓는 등 한가족 같은 관계”라면서 “교수가 학생들에게 어느 선까지 다가가 얘기하고 관계를 설정해야 할지 난감할 때가 많다”고 했다.

유용하 기자 edmondy@seoul.co.kr

조용철 기자 cyc0305@seoul.co.kr

2015-09-22 2면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)