병역특례 탄생 때 불공정 잉태

사회 분위기 따라 기준 바뀌어

국위선양 포상 의미 시효 다해

‘특례 속 공정’ 역설 반복 안 돼

임창용 논설위원

사적인 집안 얘기를 길게 한 것은 툭하면 불거지는 방탄소년단(BTS)의 병역특례 논란이 마뜩지 않아서다. 이번엔 BTS 소속사 하이브가 직접 불을 댕겼다. 얼마 전 기자간담회에서 “병역 논의가 이번 국회에서 정리됐으면 한다”고 말한 것이다. BTS 입장에선 급할 만도 했겠다. 그룹 멤버 7명의 맏형인 진이 29세로 올해 안에 입대해야 해서다. 그렇다 해도 너무했다. 당연히 받을 병역특례를 국회가 일 처리를 제대로 하지 않아 못 받고 있다는 것처럼 들리니 말이다.

우리나라 남성들에게 병역은 선택이 아닌 의무다. 남북 대치 상황에서 별 거부감 없이 받아들여졌다. 돈이 많든 적든, 뒷배경이 어떻든 누구나 강제동원된다는 전제가 있었기 때문이다. 그런데 거기에 ‘특례’가 덧붙여지며 원초적 공정성이 훼손됐고, 그 뒤부터 ‘공정한 특례’ 논란이 반복됐다. 사회적 갈등도 커졌다.

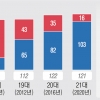

사실 BTS 병역특례를 주장하는 이들이 공정성과 형평성을 따진다는 건 역설적이다. 특례 자체가 공정하지 않은데 불공정한 특례 안에서 공정을 따지는 셈이어서다. 병역특례제의 공정성 논란은 1970년대 초 국위를 선양한 스포츠 스타들을 예우하기 위해 도입됐을 때 이미 잉태돼 있었다. 그 이후 특례 대상 대회는 사회적 분위기에 따라 늘었다 줄었다를 반복했다. 문화예술·이공계 분야도 마찬가지였다. 대상자가 너무 많아 대회나 분야를 줄이려고 하면 벌떼처럼 들고일어났다. 예술 분야를 줄이면 ‘순수예술이 다 죽는다’고 했고, 이공계 특례를 줄이면 ‘고급 두뇌 해외 엑소더스가 현실화할 것’이라는 이유를 댔다. 정치권도 이들의 눈치를 보면서 특례 기준은 누더기가 됐다.

사실 병역특례 도입 근거가 됐던 국위선양 측면에서만 보면 BTS는 특례를 받고도 남음이 있다. 팝음악의 본산인 미국 빌보드차트를 석권하다시피 하지 않았나. 전 세계 젊은이들 중 BTS를 모르는 이들이 몇 명이나 될까. 여론을 먹고사는 국회의원들이 BTS에 특례를 주자고 법안까지 제출하면서 안달이 날 만도 하다. 한국관광연구원에선 BTS가 올해 미국에서 벌인 네 차례의 공연을 한국에서 한다면 12조원의 경제효과를 기대할 수 있을 것이란 색다른 전망까지 내놨다. BTS가 병역 때문에 활동에 공백이 생기면 문화관광산업에 적지 않은 타격이 있을 것이라고 우려하는 목소리가 나올 정도다.

하지만 국위선양 명목의 병역특례는 세계 10위권 경제대국 대한민국에 어울리지 않는다. 병역은 헌법에 명시된 의무다. 싫어도 군에 가야 한다. 전쟁이 나면 소중한 처자식을 두고 목숨 걸고 싸우러 나가야 하는 태산처럼 무거운 의무다. 빌보드차트 1위에 오르고 세계적 유명세를 얻느라 수고했으니 면제해 준다며 던져 줄 포상이 될 수 없다는 의미다. 대체 징병제를 시행 중인 어느 선진 국가에서 유명 가수라고 병역을 면제해 주는가. 이는 비단 BTS에만 해당되지 않는다. 순수 문화예술과 스포츠 분야, 이공계도 마찬가지다. 지금부터라도 병역특례는 과감히 줄여 나가자. 그리고 폐지하자. 언제까지 불공정한 병역특례를 주기 위해 공정한 잣대를 찾는 역설을 반복해야 하는가.

임창용 논설위원

2022-04-27 31면