‘화서역 여고생’ 살인범 몰려 고문으로 숨진 명노열군의 형 인터뷰

최영권 기자 story@seoul.co.kr

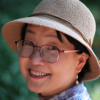

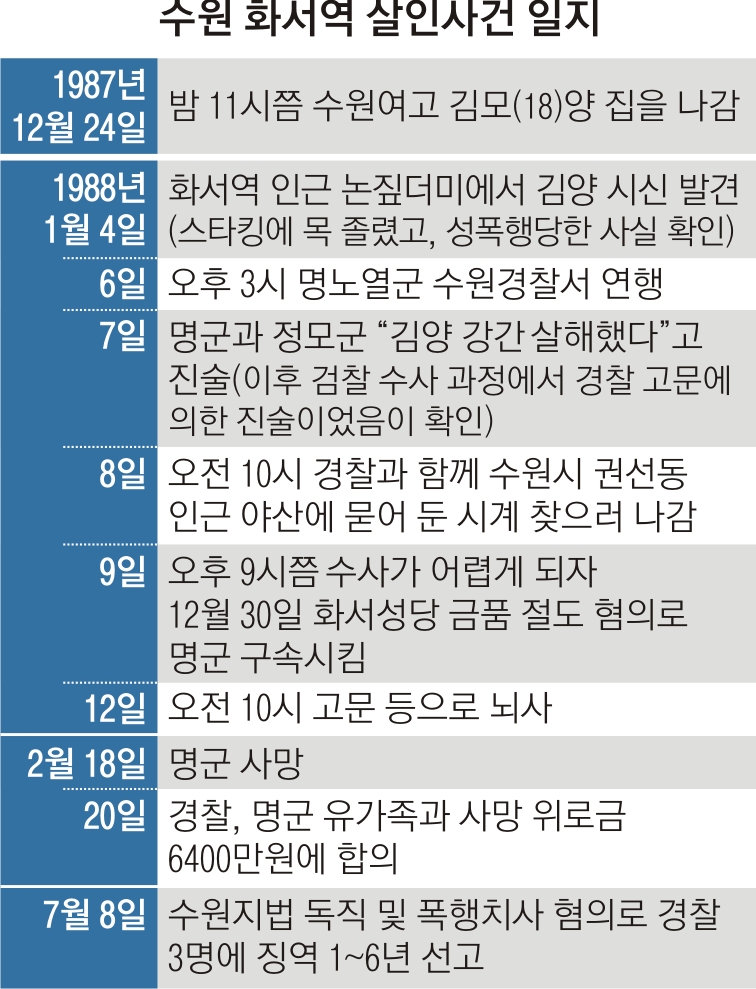

수원 화서역 여고생 살인 사건 용의자로 경찰 수사를 받던 중 사망한 명노열군의 형 명모씨가 동생의 사망 사건과 연루된 전직 경찰이 쓴 ‘화성 연쇄살인 사건 7·8·9차 희생자는 막을 수 있었다’를 펼쳐 보고 있다. 명씨는 “책을 보니 잊었던 감정이 다시 생겨난다”며 말을 잊지 못했다. 명씨는 얼굴을 공개하지 않는 조건으로 어렵사리 인터뷰에 응했다.

최영권 기자 story@seoul.co.kr

최영권 기자 story@seoul.co.kr

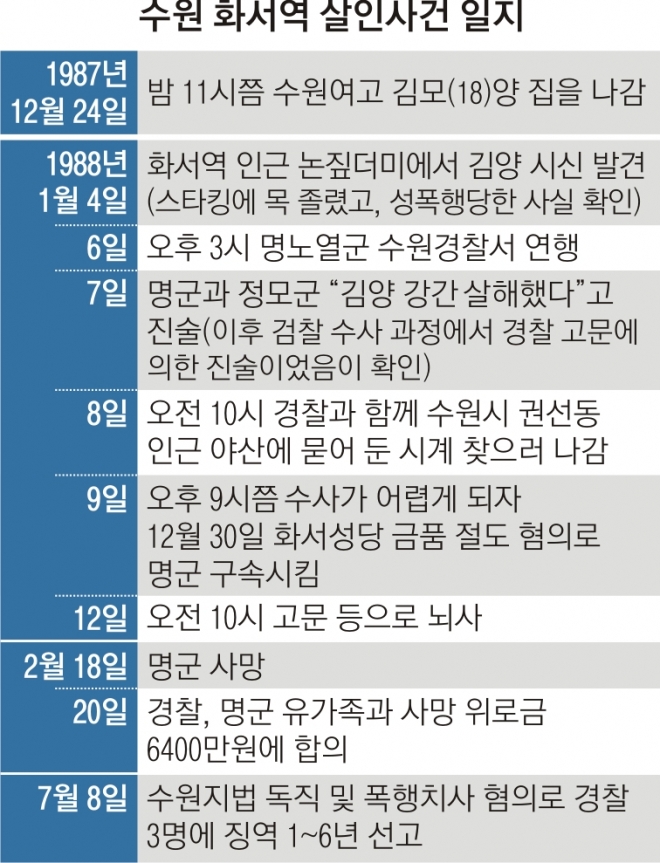

26일 경기 수원의 한 카페에서 서울신문과 만난 형 명씨는 30년 만에 진실을 밝힐 가능성이 생겼다는 흥분보다는 다시 ‘악몽’을 떠올려야 한다는 괴로움이 더 커 보였다. 화성연쇄살인사건 당시 경찰의 마구잡이식 수사에 당한 공권력 피해자의 가족들은 여전히 상처를 안고 살아간다.

가족들에겐 명군의 죽음은 지울 수 없는 멍울이다. 어머니는 막내아들을 먼저 떠나보내고 나서 “부모가 못 배우고, 못 가져서 자식을 못 구했다”고 자책하며 세월을 보냈다. 아버지는 술에 의지해 살다가 2004년 세상을 등졌다. 형은 “동생 사건 이후 경찰차만 봐도 울화통이 치밀어 감정 제어가 안 됐다”면서 “경찰과 싸우려 들어 친구들이 여러 번 말렸다”고 털어놨다.

가족들은 막내아들의 결백을 30년째 주장한다. 형은 “동생은 당시 경찰 주장처럼 불량배가 아니었다”고 했다. 명군은 평소 술·담배를 하지 않는 것은 물론 어머니가 늦게 귀가할 때면 설거지를 해놓는 착한 아들이었다고 한다. 형은 “경찰도 없던 일을 꾸며 내려니 가혹행위까지 한 것”이라고 말했다.

형은 1988년 1월 경찰의 연락을 받고 찾아간 병원에서 본 동생의 모습을 잊지 못한다. 처참했다. 발바닥은 시퍼랬고 얼굴과 몸은 퉁퉁 부어 있었다. 형은 “의사가 폭행 흔적이라고 확인해 줬다”고 말했다. 경찰의 고문 탓에 뇌사 상태에 빠진 명군은 37일 만에 숨졌다.

명씨는 “가족이 겪은 고통은 무엇으로도 보상받을 수 없다”고 했다. 당시 가족들은 경찰로부터 위로금 명목으로 6400여만원을 받았다. 경찰이 명군의 병원 치료비 3800여만원도 냈고 아버지를 청원경찰로 취직시켜 주기도 했다. 그러나 형은 “어머니께서 경황이 없어 경찰이 하자는 대로만 했다”고 밝혔다. 이어 명씨는 “이게 국가 손해 배상은 아니지 않느냐”면서 “변호사를 통해 이제라도 따로 청구가 가능할지 알아볼 생각인데 시간이 많이 지나 가능할지는 모르겠다”고 말했다.

가족들은 명군의 범행이 아니라는 게 명확하다면 경찰로부터 사과받고 싶다고 했다. 명군 사망 당시 간부급 경찰관이 가족을 찾아와 사과는 했지만 정작 고문한 당사자들의 사과는 없었다.

고문 가해자로 지목돼 실형을 살았던 전직 경찰관은 서울신문과의 통화에서 “명군이 숨졌을 때가 박종철 고문치사 사건 1주기였어서 경찰 고문 사건으로 확대 해석돼 여론몰이를 당했다”면서 “사과할 이유가 없다”고 말했다. 이어 “명군이 달아나려고 해 다른 형사가 밀었는데 이때 넘어지며 머리를 다친 게 직접적 사망 원인”이라며 억울함도 내비쳤다. 그러나 당시 재판부는 “머리 상처가 사망의 원인이 될 수 있으나 가혹행위 역시 원인이 될 수 있다고 본다”며 관련 경찰 3명에 대해 유죄를 선고했다.

명씨는 경찰의 강압수사 피해자가 대부분 배우지 못했거나 장애가 있는 사회 약자라는 점을 들며 “무전유죄 그 자체라고 본다”고 말했다. 그는 “31년이 지난 지금이라도 잘못을 바로잡아서 없는 사람들이 억울한 일 없는 세상이 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.

고혜지 기자 hjko@seoul.co.kr

최영권 기자 story@seoul.co.kr

2019-11-27 8면