(11) 절대빈곤층이 보는 상위 1% 부유층

경기 화성시에 사는 빈곤층 A(45·여)씨는 한 달에 두 번 정도 가는 마트에서 계산대 앞에만 서면 주눅이 든다. 카트에 온갖 물건과 먹거리를 가득 담아 쇼핑을 하는 다른 사람들과 달리 A씨의 카트는 각종 떨이상품 위주로 단출하기 때문이다. 한창 클 때라 무섭게 먹는 큰아들(15)과 둘째 아들(8)을 생각하면 먹는 것만큼은 남들처럼 사고 싶은 마음이 굴뚝같다. 하지만 새벽 우유 배달로 버는 40만원에 떨어져 사는 남편이 겨우 보내주는 30만원 등 한 달 수입이 80만원에 불과한 지갑 사정을 생각하면 물건을 집었다가 내려놓기 일쑤다.

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

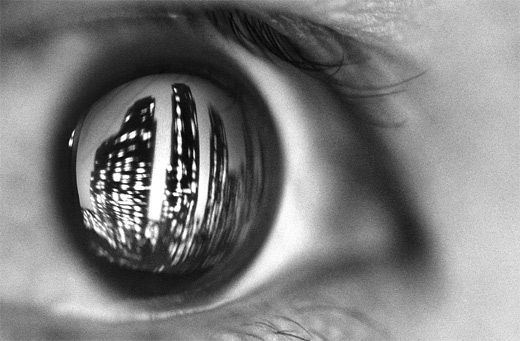

눈동자에 비친 부유층의 대표적 거주지 타워팰리스.

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

취재 과정에서 만난 빈곤층의 대다수는 부유층이나 부 자체에 큰 관심이 없었다. ‘절대적 빈곤’이라는 스스로의 굴레가 워낙 압도적이다 보니 다른 이들을 신경 쓸 겨를 자체가 없기 때문으로 보였다. 부자나 부에 대한 ‘적개심’도 거의 보이지 않았다.

가난으로부터의 탈출을 포기한 채 체념 상태에 빠져 있는 빈곤층도 노년층을 중심으로 종종 발견됐다. 경기 부천에 사는 빈곤층 B(65·여)씨의 15평 남짓한 집 한구석에는 온갖 종류의 책들이 1m 정도 높이로 쌓여 있다. 대부분 찢기거나 표지가 해어진 헌책들이다. B씨가 길거리를 지나다가 버려진 책들을 주워 온 것이다. 폐지로 팔기 위해서가 아니라 스스로 읽기 위해서다. 내용은 큰 상관이 없다. 책이라도 읽어야 절대적인 빈곤 상태에서 좌절하지 않을 수 있다고 믿기 때문이다.

B씨는 “부자들을 생각할 겨를이 없을뿐더러 부자가 되고 싶다는 생각도 하지 않는다”면서 “누구나 타고난 자기 복이 있으니 아무나 부자가 될 수 있는 건 아닌 것 같다”고 했다. 한눈팔지 않고 열심히 살아왔지만 결국 그가 빈곤층의 나락에 떨어진 것은 ‘팔자소관’이라는 말도 덧붙였다. B씨는 “만일 1억원이 생겨 부자가 된다면 전세라도 멀쩡한 집에서 살고, 남는 돈으로는 지금 키우고 있는 손주들에게 배불리 고기를 먹이고 싶다”며 “더 많은 돈이 생기는 것에 대해서는 생각해 본 적이 없다”고 했다.

인근에 거주하는 빈곤층 독거노인 C(77)씨는 젊은 시절 서울에 좁게나마 자기 집도 있었지만 20여년 전 사별한 남편의 병치레 등으로 다 날렸다. 배움이 짧은 두 아들도 사정이 어렵다. C씨는 “TV 드라마에 나오는 부유층들이 좋은 데서 밥을 먹고 좋은 옷을 입고 사는 걸 보면 ‘나는 뭐 하고 사느라 자식들 건사는 고사하고 내 입 하나 챙기지 못할까’ 싶다”면서 “이런 형편이 계속되다 보니 ‘죽어야 여기(가난)서 벗어날 수 있겠구나’라는 생각도 든다”고 했다.

젊은 빈곤층일수록 가난과 부에 대한 고민이 깊다. 노년층의 경우 오랜 시간 궁핍한 생활에 익숙하다 보니 가난을 변하지 않는 환경으로 받아들이지만 젊은 층은 어떤 식으로든 변화를 꿈꾸기 때문이다. 사회생활이 왕성하다 보니 부유한 이들을 접할 기회가 많은 점도 영향을 미치는 것으로 보인다.

‘스튜던트 푸어’ D(22)씨는 “돈은 사람을 걱정 없이 편안하게 해 줘서 좋지만 가난은 자신감을 떨어뜨린다”고 단언했다. 그에게 가난은 일상뿐 아니라 인간관계조차 규정짓는 ‘절대적 배경’이다. 언제부터인가 D씨는 고교 친구들과 거리를 두기 시작했다. 모임에 나가면 자연스럽게 쇼핑이나 연애사 등이 화제로 떠오르지만 그는 할 수 있는 말이 거의 없었다. 모두 ‘돈’이 필요한 일들이기 때문이다. D씨는 “나중에 한 달에 200만원 정도만이라도 벌 수 있는 직업을 갖는다면 걱정 없이 편안하게 살 수 있을 것 같다”면서 “부자는 열심히 살았거나 부모를 잘 만난 두 부류로 나눌 수 있겠지만 다른 무엇보다 학비 걱정 없이 살 수 있다는 게 가장 부럽다”고 했다.

또 다른 스튜던트 푸어 E(28)씨는 고교 전까지 부유층이었다가 아버지의 사업 실패에 따라 절대빈곤층으로 전락했다. 고교 때까지만 해도 그는 부친에게서 “돈에 구애받지 말아야 한다”고 배웠다. 그러나 가난이 엄습하자 이 말이 ‘사치’였다는 걸 금세 깨달았다. 스스로 먹고 입고 자고 할 기본적인 소득도 없으니 간단한 일에도 돈에 구애받게 됐다. 그가 생각하는 가난은 ‘폭력’이다. 빈궁은 가난한 이가 아무것도 하지 못하게 만든다. E씨는 “‘너는 돈이 없으니까 큰 꿈을 꾸면 안 돼’, ‘돈도 없는데 무슨 공부를 더 하려고’ 등의 생각이 고개를 쳐들곤 한다”면서 “뒤집어 말하면 부는 뭐든지 할 수 있다는 자신감일 것”이라고 했다.

부모의 가난은 많은 경우 자식에게 대물림된다. 빈곤층이 특히 우려하는 것은 이 대목이다. 빈곤층 싱글맘 F(40)씨는 얼마 전 집 근처 공원에서 동네의 다른 아주머니와 큰 싸움을 벌일 뻔했다. F씨의 6살 된 아들이 다른 아이가 던진 장난감에 맞아 이마를 다쳤다. 이마가 파여 지름 2㎝ 정도의 동그란 상처가 났다. F씨는 “아들을 때린 아이에게 뭐라고 하자 그애 엄마가 ‘애들 싸움에 왜 어른이 나서냐’고 되레 큰소리를 치더라”면서 “유명 상표 옷에 영어유치원을 다니는 그 아이에게 무시당하는 우리 아이가 나중에 나처럼 초라하게 살 수도 있다는 생각이 들자 억장이 무너졌다”고 했다.

빈곤층이 부를 동경의 대상으로만 바라보는 건 아니다. 가난이 아닌 부가 행복의 전제가 되는 건 부인할 수 없지만 ‘전부’는 아니기 때문이다. 서울 장안평에 사는 지체장애인 빈곤층 G(44·여)씨는 어릴 때부터 부모에게서 가장 많이 들었던 말이 “너에게 1억원을 남겨주고 가야 하는데”라는 것이었다. 그러나 그럴 때마다 G씨는 “돈은 도둑만 꼬일 뿐 필요 없다”는 식으로 답했다. 돈과 부에 얽매여 사는 건 일종의 ‘병’이라고 생각하기 때문이다. 자신이 만약 부자가 된다면 기부로 사회에 환원하지 제 욕심만 차리지는 않겠다고 여기는 까닭이다. G씨는 “사람 인(人)자는 두 사람이 서로 기대고 있는 모습이지만 정작 부자들은 자신만 생각하는 이기적인 생각에 빠져 사는 경우가 많다”면서 “사람이 마음을 좁게만 만드는 돈보다도 눈에 보이지 않는 걸 더 소중하게 생각해야 한다”고 말했다.

또 다른 빈곤층 싱글맘 H(35)씨도 돈만 많다고 부자는 아니라고 생각한다. ‘건강도 좋을뿐더러 마음가짐이 여유로워야 한다’고 여긴다. 그녀의 일터인 옷가게에서 ‘진상’인 부유층 손님들을 수도 없이 접한 탓이다. H씨는 “지금까지 줄곧 없이 살아와서 부자들이 어떤 자부심을 갖게 되는지는 몰라도 그 사람들이 나를 업신여길 때는 분노와 함께 측은한 마음이 든다”면서 “돈이 만일 그 사람들을 그렇게 만든 거라면 그 돈이 그만한 가치를 하지 못한 것”이라고 했다. 이어 “5살 된 딸이 나중에 공부를 잘해서 명문대롤 졸업하고 좋은 직장을 얻는다고 하더라도 ‘마음의 부’를 간직했으면 좋겠다”고 했다. F씨도 “돈이 없다고 해서 불행하다고 생각하지 않고, 부자라도 욕심에만 가득 차 있으면 누구보다 불행한 사람”이라면서 “그런 기준에서 스스로 가난하다고 여기지 않는다”고 했다.

가난이 되레 현실을 더욱 충실하게 살아가도록 하는 동기가 되는 경우도 있다. 서울의 한 유명 사립대에 재학중인 스튜던트 푸어 I(24)씨는 아르바이트로 스스로 등록금과 생활비를 번다. 그러면서도 학업에 충실한 편이라 장학금도 꾸준히 받는다. 그는 “시험 전날에도 늦게까지 아르바이트를 하고 밤새 공부해 시험을 본 경우가 많았지만 지금까지 성적은 4.5 만점에 3.9점”이라면서 “만일 내가 가난하지 않고 여유가 있었다면 현실의 냉혹함을 직시하지 못한 채 많은 젊은 층과 마찬가지로 하루하루를 허비했을 것”이라고 했다.

이두걸 유대근 송수연 기자 douzirl@seoul.co.kr

2015-02-11 4면