вАЬмЭімИЬмЛ†мЭі мЬДлМАнХЬ мЭімЬ†лКФ м°∞кµ≠к≥Љ лѓЉм°±мЭД мЬДнХі мЮРмЛ†мЭД л∞ФмєЬлЛ§лКФ кµ∞мЭЄмЭШ лІ§лЙімЦЉмЭД мЛ§м≤ЬмЬЉл°Ь мШЃк≤ЉлЛ§лКФ к≤БлЛИлЛ§. кµ∞мЭЄмЭА кµ∞мЭЄмЭікЄ∞ мЭім†ДмЧР мЭЄк∞ДмЭімЮЦмХДмЪФ. м£љмЭМмЧР лМАнХЬ к≥µнПђ, нМ®л∞∞мЧР лМАнХЬ лСР놧мЫАвА¶. кЈЄ кЈєлЛ®м†БмЭЄ мГБнЩ©мЧРмДЬлПД м°∞кµ≠мЧР мґ©мД±нХЬлЛ§лКФ лІ§лЙімЦЉмЭД мЛ§м≤ЬнЦИмЦімЪФ.вАЭ

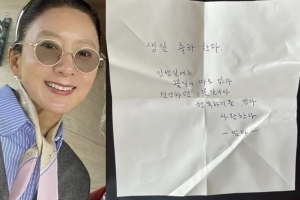

вЧПмЭЄк∞Д¬ЈмД±мЫЕ лСР мЦЉкµімЭШ мЭімИЬмЛ† мШ§л°ѓмЭі нСЬнШДнХШкЄ∞мЧФ нХЬк≥ДвА¶ нЭЙлВімЧР кЈЄм≥Р

кЈЄлКФ вАЬмЭімИЬмЛ†мЭШ л™®лУ† к≤ГмЭД мХМк≥† мЛґмЧИлЛ§вАЭк≥† лПМмЭімЉ∞лЛ§. мЭімИЬмЛ†мЭШ лИИлєЫк≥Љ лІРнИђ, м≤імЈ®мЩА л®Єл¶њк≤∞кєМмІА л™®лУ† к≤ГмЭД лІРмЭілЛ§. нХШмІАлІМ лУ±мЭД лПМ놧 мХЙмЭА мЭімИЬмЛ†мЭА кЈЄк∞А вАШмЮ•кµ∞лЛШ, лІРмФА мҐА лУ§мЦі л≥імДЄмЪФвАЩлЭЉл©∞ к≥†к∞Ьл•Љ м°∞мХД놧лПД м†ИлМА лТ§л•Љ лПМмХДл≥імІА мХКмХШлЛ§. вАЬмЧ∞кЄ∞лКФ мЦім∞®нФЉ нЭЙлВі лВікЄ∞мШИмЪФ. мЛ§м°і мЭЄлђЉмЭД м†Ь мГБмГБ놕мЭД лПЩмЫРнХі нЭЙлВі лВілКФ к≤ГмЧР мІАкЄИкєМмІАлКФ мЮРмЬ†л°ЬмЫ†м£†. нХШмІАлІМ мЭіл≤ИлІМнБЉмЭА м†Ь мЧ∞кЄ∞л°Ь л≤Д됳놧мДЬлКФ кЈЄлґДмЭД мШ§л°ѓмЭі нСЬнШДнХі лВЉ мИШк∞А мЧЖмЧИмЦімЪФ. кЈЄл†Зк≤М м†ИлІЭнХі л≥ікЄ∞лКФ м≤ШмЭМмЭімЧИмКµлЛИлЛ§.вАЭ

мШБнЩФлКФ мЭімИЬмЛ†мЭШ лСР мЦЉкµімЭД кЈЄл¶∞лЛ§. нХШлВШлКФ лЫ∞мЦілВЬ мІАлЮµк≥Љ кЄ∞к∞Ьл•Љ нТИмЭА вАШмД±мЫЕвАЩ мЭімИЬмЛ†, лШР нХШлВШлКФ мКђнФФмЧР лИИлђЉ нЭШл¶і м§Д мХДлКФ вАШмЭЄк∞ДвАЩ мЭімИЬмЛ†мЭілЛ§. кЈЄлКФ мЮ†к≤∞мЧР м£љмЭА лґАнХШлУ§мЭШ нЩШмШБмЭД лІИм£ЉнХШк≥†лКФ мИ† нХЬмЮФ кґМнХШл©∞ лИИлђЉмЭД нЭШл¶∞лЛ§. мІСлђімЛ§мЧР мЦіл®ЄлЛИмЭШ мЬДнМ®л•Љ л™®мЕФ лЖУк≥† кЈЄл¶ђмЫМнХШкЄ∞лПД нХЬлЛ§. кЈЄлКФ лВЬм§СмЭЉкЄ∞мЧРмДЬ мЭімИЬмЛ†мЭШ мЭЄк∞Дм†БмЭЄ л©іл™®л•Љ мЭљмЧИлЛ§. мГБнИђл•Љ нЛАк≥† л©НнХШлЛИ мХЙмХД мЦіл®ЄлЛИл•Љ мГЭк∞БнХШл©∞ м£Љм†Им£Љм†И лДЛлСРл¶ђнХШлКФ мЭімИЬмЛ†мЭШ л™®мКµмЭД мГБмГБнЦИлЛ§. вАЬмЭімИЬмЛ†мЭА міИлʕ놕мЮРлВШ мКИнНЉ нЮИмЦіл°Ьк∞А мХДлЛЩлЛИлЛ§. нЭђл°ЬмХ†лЭљмЭД лКРлБЉлКФ нПЙл≤ФнХЬ мВђлЮМмЭімЧИмЦімЪФ.вАЭ мЪ∞л¶ђмЩА лЛ§л•Љ л∞Ф мЧЖлКФ мЭімИЬмЛ†мЭШ л™®мКµмЭД мШБнЩФмЧР лЛікЄ∞ мЬДнХі к∞РлПЕмЭД л™їмВік≤М кµімЧИлЛ®лЛ§. мІСлђімЛ§мЧР мЦіл®ЄлЛИмЭШ мЬДнМ®л•Љ л™®мЕФ лЖУк≥† м†ИнХШлКФ мЮ•л©імЭі кЈЄмЭШ м†ЬмХИмЧРмДЬ лВШмЩФлЛ§.

вЧПлВЬм§СмЭЉкЄ∞ мҐЕмЭік∞А лЛ≥лПДл°Э мЭљмЧИмІАлІМ м†ИлІЭнХі л≥ікЄ∞лКФ м≤ШмЭМ

кЈЄмЭШ лІРм≤ШлЯЉ мЭімИЬмЛ†мЭА міИлʕ놕мЮРк∞А мХДлЛИлУѓ, л™ЕлЯЙнХім†ДмЭШ мКєл¶ђлКФ мЭімИЬмЛ†лњР мХДлЛИлЭЉ мЭіл¶Д мЧЖлКФ мЭілУ§мЭШ к≤ГмЭікЄ∞лПД нЦИлЛ§. мШБнЩФлКФ мЮ•кµ∞мЭД лѓњк≥† л™©мИ®мЭД л∞ФмєЬ мИШл≥СлУ§к≥Љ мЖРмЭі нФЉл≤Фл≤ЕмЭі лРШлПДл°Э лЕЄл•Љ м†АмЧИлНШ л∞±мД±лУ§мЭД лєДм§С мЮИк≤М лЛілКФлЛ§.

150мЦµмЧђмЫРмЭШ м†ЬмЮСлєДк∞А нИђмЮЕлРЬ вАШл™ЕлЯЙвАЩмЭА мШђмЧђл¶Д нХЬкµ≠ мШБнЩФ нЩФм†ЬмЮС м§С мЬ†мЭЉнХЬ м†ХнЖµ мВђкЈємЭілЛ§. л©Ьл°ЬлВШ мљФлѓЄлФФ лУ± мЮФк∞АмІАлКФ м≥РлВік≥† л™ЕлЯЙнХім†Д кЈЄ мЮРм≤іл•Љ мК§нБђл¶∞мЧР лРШмВіл¶ђлКФ лН∞ мІСм§СнХЬлЛ§. лНФлЯђлКФ мХ†кµ≠м£ЉмЭШк∞А лґИнОЄнХШлЛ§лКФ л∞ШмЭСлПД лВШмШ®лЛ§. нХШмІАлІМ кЈЄлКФ вАЬмГБмЧЕмШБнЩФл•Љ нЖµнХі мХ†кµ≠мЛђмЭД лКРкїі л≥ілКФ к≤ГлПД мҐЛмІА мХКк≤†лКРлГРвАЭк≥† мЭСмИШнЦИлЛ§. вАЬк∞РлПЕк≥Љ м≤ШмЭМ лІМлВШ мИ†мЮФмЭД кЄ∞мЪЄмЭілЛ§ лВШмШ® мЭімХЉкЄ∞к∞А мЭіліЙм∞љ мЧімВђмШИмЪФ. лПДмњД нХЬл≥µнМРмЧРмДЬ м≤ЬнЩ©мЭД нЦ•нХі нП≠нГДмЭД лНШмІАк≥† мЭЉл≥Є нЧМл≥СмЭД нЦ•нХі вАШлВШл•Љ мЮ°мХДк∞АлЭЉ, нХШмІАлІМ м†РмЮЦк≤М лЛ§л§ДлЭЉвАЩлЭЉк≥† нЦИлМАмЪФ. мЦЉлІИлВШ кµЙмЮ•нХЬ мЪЄл¶ЉмЭімЧРмЪФ? мЪ∞л¶ђ мЧ≠мВђмЧФ мШБнЩФмЭШ мЖМмЮђк∞А лђікґБлђімІДнХ©лЛИлЛ§.вАЭ кЈЄлКФ вАЬнЫДмЖРмЧРк≤М мЪ∞л¶ђмЭШ мЧ≠мВђл•Љ л∞Фл°Ь мХМл¶ђлКФ к±і мВђкЈємШБнЩФмЭШ мИЬкЄ∞лК•вАЭмЭілЭЉл©імДЬ вАЬвАШл™ЕлЯЙвАЩмЭД кЄ∞нП≠м†Ьл°Ь мЪ∞мІБнХЬ мВђкЈємЭі лІОмЭі лВШмЩФмЬЉл©і мҐЛк≤†лЛ§вАЭк≥† л∞ФлЮМмЭД м†ДнЦИлЛ§.

кєАмЖМлЭЉ кЄ∞мЮР sora@seoul.co.kr